臨床するアート2012 東京セッション第1回 神田美子さん

「いのちを育む時間ー京大病院小児科での活動から」

臨床するアート2012 東京セッション第1回 神田美子さん

「いのちを育む時間ー京大病院小児科での活動から」

台風が九州・西日本を縦断していた9月17日(月・祝)、鳥の演劇祭の一環として、公演「カタルシス」がおこなわれました。鳥の演劇祭は、鳥取県東部の城下町・鳥取市鹿野町で08年以来毎年開催されています。国内、国外問わず、演劇やダンス、サーカスなど魅力的な舞台が目白押しのイベントです。

「カタルシス」に出演したのはHANAメンバーの上野和子さん、伊藤樹里さん、語り部としてたんぽぽの家とも関わりのある福角幸子さん、それに音楽家の江崎將史さんです。

舞台は伊藤さんの憲法絵本で幕を開け、憲法を暖かく語りかける伊藤さんの声色とその内容に観客のみなさんも安心して聞き入っているようでした。つづく上野さんが語ったのは、梅雨のある日散歩にでかけた日のことを描いた自作の詩。語った内容もさることながら、黒い床のシンプルなステージに立つ上野さんの、佇まいや身振りが際立つようなパフォーマンスとなりました。

福角さんと江崎さん(トランペット)のデュオは、「パ」や「ラ」といった単純な一音を、あるルールに従って音に変換していくというもの。たっぷりと間をとったふたりのやり取りに息をのみつつも、ある時から突如「しりとり」に変わり、時折客席から笑い声がもれていました。そして最後にふたたび伊藤さんが登場します。いつも通りのタイガースのエプロンをつけ、三輪自転車に乗ってまずは舞台を一周しました。BGMはもちろん六甲おろし。ラジオ深夜便の音楽をバックに、「鳥のラジオセンター」として乳酸菌の話やとうふちくわの話、日の出の時刻などをお届けしました。最後はもちろんラジオ体操もやってきました!(中島)

石巻で最大の仮設住宅である大橋住宅で、8月10日に夏祭りが開催されました。そこで着る浴衣がないという連絡が入り、さっそく呼びかけたところ、下記の浴衣や帯が集まりました。

「去年は着られなかったから楽しみです!」、「女性はおしゃれを楽しみ、男性は粋に、そして子供たちの可愛い浴衣姿を見たら、皆さん元気になると思います。」という感謝のことばをいただきました。協力していただきました皆様、ほんとうにありがとうございました!!(家令)

2012年6月22日 7月11日に送付した物品の報告

浴衣(大人用)68枚

浴衣(子供用)33枚

帯(三尺含む) 89本

(内20本は寄付金で購入)

下駄 10足

手提袋 1つ

手拭 4本

寄付金 一万円

去る8月8日から、10日にかけて「笑って!宮城ツアー」の8月チームが東北を訪問させていただきました。6月チームとはまた違った参加者が集い、2泊3日と宮城県を中心とした研修ツアーを行いました。

今回はチームに染織作家の寺川真弓さんが参加したこともあり、1日目は「まちの工房"まどか"」で繭から糸をひくワークショップを開催。参加したまどかのメンバーさんと共に参加スタッフも夢中になって、細く、それでいて力強い繭の糸をひきました。それはまるで津波の被害から立ち上がり、しなやかに力強く新しい地で活動を続けておられる、まどかのスタッフさん・そしてメンバーさんを表わしているようでもありました。

2日目は6月チームも訪問した山元町のイチゴとトマトのハウスプラントを見学。施設の見学中に養護学校の生徒さんが笑顔で作業の手伝いに来られていたことが印象的でした。そして2日目はそのまま「工房地球村」に移動し、わたぼうしコンサートを開催。酒井さん、中川さんの声とともに、地球村のスタッフさん・メンバーさんも一緒に「地球村の歌」を歌います。楽しい歌詞とサプライズプレゼントで盛り上がったところで名残惜しく思いながらも地球村を後にしました。2日目の最後は山元町の民俗資料館にて民話の

会の方々からお話を聞きました。

ご自分たちの体験を「大津波」としてブックレットにまとめ、全国に配布し続けた方たちです。これまで民話を語り継ぎながらも、「津波の話については本当に"伝えよう"という気持ちで語ってこなかった。"民話の中の話"として語ってきてしまった。」と日頃の備えの甘さや、語り継ぐこと、そして"民話"のこれからをひしひしと肌で感じる濃い時間を共有させていただきました。

2日目は「ハート&アート空間ビーアイ」にて、代表の関口怜子さんと参加メンバーが2日間の旅を通して感じたことや考えたことをそれぞれ語り合う時間となりました。

2泊3日という短い時間でしたが、私自身初めての東北訪問でもあり、非常に濃い時間を過ごさせていただきました。伺った施設はどこも震災から1年が過ぎ、そこから何とか立ち上がり、前へと歩みを進めていこうとしている印象を受けました。しかしそれは勿論被災地の一面だけであるとも感じています。そして今回の訪問が始まりだとも考えています。奈良にいるとそれだけで震災の記憶が薄れ、また自分たちの備えさえもおろそかになっている日常を感じます。被災地を見つめ続ける、奈良にあって寄り添い続け、未来をかたちづくっていくためにはたんぽぽの家として何ができるか。今回の旅はそれに気付き、考え続けていくきっかけを与えてくれる契機になりました。(山本)

カラフルショール、やさしい風合いの草木染め、キュートなマスコット、個性派アクセサリー…などなど。アートセンターHANAの「手織り部屋」から生まれたオシャレなアイテムが、奈良町と京都北白川に大集結します!

『秋さんぽin奈良』

会場:奈良町物語館(奈良市中新屋町2-1)

会期:10/14(日)~10/20(土)10:00~17:00

※初日は12:00open、期間中は無休

『秋さんぽin京都』

会場:ちせ(左京区北白川別当町28)

会期:11/16(金)~12/2(日)10:00~18:00

※土日は19:00までopen、期間中は無休

手織り展にむけて制作に励むメンバーの声を紹介します↓

「毎日少しずつ織りました。たくさんの人に見にきてほしいです」(山口明子さん)

「かわいいベルト作ってます」(前田さん)

「着物にも合うようなショールを織りました」(石原さん)

「上手に織れるようになってきたよ」(田山くん)

「お母さんにみにきてほしい」(畑中さん)

「彰吾はタグつけ値つけ、がんばってるねん」(河口くん)

会期中はメンバーも店番に立ちます(※奈良展のみ) 散策がてらに、ぜひぜひ遊びにきてくださいね。(仲井)

楽食サービスでは、毎月、月1回の第2日曜日にケーキ教室を行っています。現在、8名の方が参加してくれています。

楽食サービスでは、毎月、月1回の第2日曜日にケーキ教室を行っています。現在、8名の方が参加してくれています。

たんぽぽと出会って17年。また新鮮な気持ちで7月からコットンハウスのケアスタッフとして勤務しています。どうぞ宜しくお願いします。

6月から金曜日に子供たちの放課後支援プログラムpocketに来ています。毎週個性豊かな子供たちとの活動がとっても楽しいです。アトリエのサポートにも入らせていただいていて、たんぽぽぽメンバーの創作活動や作品が大好きです。普段は造形大学の学生で、作品づくりをしています。たんぽぽでは、まだまだわからないことだらけなので、いつも緊張してしまいます。なのでいろんなことを教えてください。動物が大好きで、得意技は変顔です。よろしくお願いします。

6月から金曜日に子供たちの放課後支援プログラムpocketに来ています。毎週個性豊かな子供たちとの活動がとっても楽しいです。アトリエのサポートにも入らせていただいていて、たんぽぽぽメンバーの創作活動や作品が大好きです。普段は造形大学の学生で、作品づくりをしています。たんぽぽでは、まだまだわからないことだらけなので、いつも緊張してしまいます。なのでいろんなことを教えてください。動物が大好きで、得意技は変顔です。よろしくお願いします。

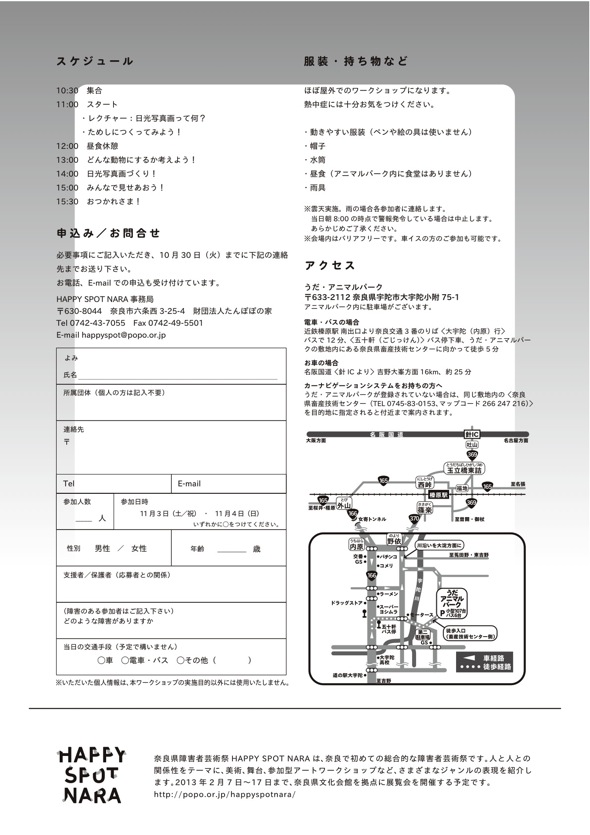

奈良県障害者芸術祭 HAPPY SPOT NARA 2012-2013

日光写真画ワークショップ 太陽の光で動物を描こう!

「いっしょに生きるを考える」

アニマルパークで、自然にかこまれながら、

あなたの好きな動物を描きましょう!

描くのに必要なのは、「太陽」。

影絵をつくるのと同じ方法で、それを写真のように残します。

ここで作った作品は、「奈良県障害者芸術祭 H A P P Y S P O T N A R A 」

(2013年2月7日~17日)にて展示します。

秋空の奈良で、アートワークショップを楽しんでください。

[日程]2012年11月3日(土・祝)4日(日)11:00?

[会場]うだ・アニマルパーク

http://www.pref.nara.jp/dd_

[講師]林 憲昭(現代美術家)

[対象]障害のある、なしにかかわらず誰でも参加できます

(ただし、未就学児やケアが必要な人は保護者・

[参加費]無料

[定員]各日50人(要申込み)

[実施主体]奈良県障害者アート創出事業実行委員会

[協力:企画協力]特定非営利活動法人和歌山芸術文化支援協会(

■ お申し込み方法 ■

次の事項を記載のうえ、電話またはE-mail、

E-mail、FAXでのお申し込みは、件名を「

・セミナー参加希望日時

・氏名

・参加者数

・連絡先電話番号

※ お申し込みは、開催日の前日まで受付いたします。皆様のご参加お待ちしています。

■ お申し込み先・お問い合わせ先 ■

HAPPY SPOT NARA 事務局

〒630-8044 奈良市六条西3-25-4 財団法人たんぽぽの家

Tel 0742-43-7055 Fax 0742-49-5501

E-mail happyspot@popo.or.jp

奈良県障害者芸術祭HAPPY SPOT NARA とは

奈良で初めての総合的な障害者芸術祭です。

人と人との関係性をテーマに、美術、舞台、参加型アートワークショップなど、

2013 年2 月7 日~17 日まで、奈良県文化会館を拠点に展覧会を開催する予定です。

http://popo.or.jp/happyspotnara/

大阪にて開催です。

ぜひぜひ!

ワークショップに参加したい人を、大ぼしゅうしています!

「何(なに)をかいたのだろう?」「これっておもしろい」「どんな気持(きも)ちでかいたのかな?」「わたしには、◯◯にみえるよ!」

絵(え)の世界(せかい)は、不思議(ふしぎ)がいっぱい。それぞれに感(かん)じたことを話(はな)したり、みんなの言葉(ことば)を聞(き)きながら、不思議(ふしぎ)の世界(せかい)を探検(たんけん)します。そして見(み)て感(かん)じた後(あと)は、からだからあふれてきたものを、楽器(がっき)をつかって音(おと)で表現(ひょうげん)します。みんなで見(み)た絵(え)はどんな音楽(おんがく)になるでしょうか?

ことばやからだをつかって想像力(そうぞうりょく)をひき出(だ)す、美術鑑賞(びじゅつかんしょう)ワークショップです。

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

◎日程:2012年10月28日(日)9:30~12:30

◎場所:京都国立近代美術館(京都市左京区岡崎円勝寺町 アクセスはこちら)

◎対象:小学生1年生?6年生 20名 先着順

◎参加費:無料 (要申込)

◎締め切り:10月21日(日) ※締切後も定員に達するまで受け付けます。お問い合わせください。

◎講師:てつがくの時間:高橋 綾(大阪大学コミュニケーションデザイン・センター招聘教員)

おんがくの時間:片岡祐介(打楽器奏者、作曲家)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

☆スケジュール

9時15分 うけつけ (1階講堂前で受付をいたします)

9時30分 あいさつ

10時00分 てつがくの時間(絵をみて話そう) 50分

11時00分 おんがくの時間(からだ全体をつかって表現しよう) 50分

11時50分 きゅうけい

12時00分 おしゃべりの時間

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

☆講師の紹介

高橋 綾(大阪大学コミュニケーションデザイン・センター招聘教員)

「普段使う言葉で哲学を」を合い言葉に各地で哲学カフェを開催する団体「カフェフィロ」代表。こどもと哲学対話を行う「こどものための哲学Philosophy for children」の実践に関心を持ち、海外の教室を訪問するとともに、自らも小学校や美術館でこどもたちと対話を行っている。→http://www.cafephilo.jp/index.html

子ども時代に手さぐりで木琴やピアノのデタラメ演奏をはじめる。東京音楽大学で打楽器を学んだ後、商業的なスタジオミュージシャンを経て、97年から3年間、岐阜県音楽療法研究所に研究員として勤務し、障害者施設や高齢者施設、病院などの様々な場所で、ディープかつ馬鹿馬鹿しい即興音楽セッションをあきれるほど多数行った。2006年度、NHK教育テレビのエキセントリックな音楽番組「あいのて」にレギュラー出演。(http://www.usiwakamaru.or.jp/~usuke/sub1.html)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

☆お申し込み・お問い合わせ

次の事項を添えて、下記まで電話・FAXまたはe-mailにてお申し込みください。メールでのお申し込みの際は、件名に「こどものてつがく美術館」と明記してください。

1.お名前(ふりがな) 2.ご住所 3.電話番号 4.学年 5.今回の情報を何で得られたか

■財団法人たんぽぽの家(担当:阿部/森下)

TEL:0742-43-7055 FAX:0742-49-5501 e-mail ableart@popo.or.jp 〒630-8044奈良市六条西3-25-4

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

◎「こどものてつがく美術館」とは

「こどものてつがく美術館」は、こどもたちが哲学者やアーティストと対話しながら、美術作品を鑑賞し、考えること・表現することを深めるワークショップです。こどもが自分の気づきを他者と共有し、豊かな人生のための生きる力を身につけることをめざしています。財団法人たんぽぽの家は、市民の立場から、より多くの人に開かれた新しい美術館のあり方を提案していきます。

◎こどものてつがく美術館プロジェクトは、次のところでも開催します。

◎こどものてつがく美術館プロジェクトは、次のところでも開催します。・2012年11月10日(土)奈良県立美術館 てつがくの時間+創作の時間(講師 高橋綾+池田朗子)

・2012年12月22日(土)京都国立近代美術館 てつがくの時間+創作の時間(講師 高橋綾+光島貴之)

・2013年1月下旬 国立国際美術館 てつがくの時間+ダンスの時間(講師 高橋綾+佐久間新)

◎関連フォーラム

プロジェクトの報告と「対話と美術鑑賞」「こどもと美術館」「市民と美術館」をテーマに開催します。※詳細はお問い合わせください。

2013年3月10日(日) 国立国際美術館

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

主催:財団法人たんぽぽの家

協力:京都国立近代美術館、NPO法人こどもアート、カフェフィロ

子どもゆめ基金(独立行政法人国立青少年教育振興機構)助成活動

夏休み特別プログラムは、普段はアトリエ、手織り、陶芸、ショップ、カフェ、パソコンのお仕事をしているメンバーがみんなで一つのことをする、たんぽぽの家の夏の楽しいイベントです。

前半の 日程では、フェルトで大きなマット作りをしました。2チームにわかれて、自由に好きな羊毛を置いていきます。しま模様にしたり、水玉にしたり、猫や「春」という字を作ったり、とても個性的な模様がどんどん出来上がっていきました。模様ができたら、石鹸水をかけて裸足でふみふみ、ござで巻きロープでごろごろ、足でも力一杯押しながらさらにごろごろさせます。ふわふわだった羊毛はどんどん固まっていき、マットになります。

日程では、フェルトで大きなマット作りをしました。2チームにわかれて、自由に好きな羊毛を置いていきます。しま模様にしたり、水玉にしたり、猫や「春」という字を作ったり、とても個性的な模様がどんどん出来上がっていきました。模様ができたら、石鹸水をかけて裸足でふみふみ、ござで巻きロープでごろごろ、足でも力一杯押しながらさらにごろごろさせます。ふわふわだった羊毛はどんどん固まっていき、マットになります。

初めてのフェルトづくり、とても暑い日でしたが、メンバーは楽しそうに全身を使ってマットづくりに取り組みました。完成まであと少し!完成したマットは秋に開催予定のフェルト展で展示しますので、是非見に来てくださ

い。(市川)

後半は、「みんなで夏ごはんを作ろう!」というものでした。

「夏丼」「夏スープ」「夏デザート」の各チームにわかれ、17日にメニューを考え、買い出しをして、18日にクッキング、食べる!という、本当にできるのか?!危機一髪な企画でした。

17日は、メニューを考えました。「夏丼」は油で揚げない!と生はダメ!というルールのなかでナイスアイデアなビビンバ丼。「夏スープ」は伊藤樹里さんがこの夏に行った「大阪ATC」に因んだATCスープ(A=アスパラ、T=玉葱、C=キャロットと具にこだわったもの)。「夏デザート」はみんなのアイデアをぜんぶ採用したようなメニューで、フルーツ大盛り白玉とコーヒープリン。18日、このメニューを50人前!作りました。人参をひたすら千切りし続けた人、玉葱に泣かされ続けた人、白玉を歌いながら丸め続けた人。なかなか経験したことのないボリュームでした。

美味しくできることを信じ、みんなで力を合わせて作ったお昼ごはんは思いのほか美味しく完成しました。自分たちで作って食べて、まさに自画自賛。そして、毎日50人前より多くのお昼ごはんを作ってくれている楽食さんのすごさを改めて感じました。(北野)

「夏ギフト」の商戦に、ご協力ありがとうございました。

ワークショップチームは、メンバーのお給料のアップに日々取り組んでいます。ギフトの売上げがメンバーのお給料に反映されるので、少しでも多く売る必要があるのです。

ひきつづきHANAでは東北支援の「いちごものがたりセット」を販売していますので、一度ご覧ください。

次は「冬ギフト」でお会いしましょう。「冬ギフト」も強烈なご協力をお願いします。(上村)

今や、インタ ーネットは日々の生活に欠かせないツールですね。そんな時代のなか株式会社ソフィアは、お客さんのインターネット利用のニーズにあわせた通信開設のコンシェルジュサービスを展開されています。

ーネットは日々の生活に欠かせないツールですね。そんな時代のなか株式会社ソフィアは、お客さんのインターネット利用のニーズにあわせた通信開設のコンシェルジュサービスを展開されています。

その事業ラインナップの一つ「Life Support Concierge」では、お客さまに通信回線開設の記念ノベルティとして、障害のある人のアートをいかしたアートグッズをお贈りする取り組みをHANAと協働で行ってきました。昨年の7月からはじめたプロジェクトで、この9月からビジュアルイメージをリニュアルし、送付に使用する封筒や同封する紹介カード、そしてノベルティが統一したデザインに生まれかわります。封筒のメインビジュアルには、山村晃弘さんの作品「Inspirationシリーズ」が使われ、インターネットという可視化できない媒体を、浮遊感あるモチーフで楽しんでもらえるデザインになっています。

また、ノベルティ製作には、タイヨウプロジェクトでお世話になっている西山ケミックスにもご協力をいただいています。この6月に震災支援「笑って」ツアーで、ソフィア代表の一坂さんと西山ケミックスの梶栗さんが同行されたのをきっかけに、それぞれの企業の特色をいかした協働グッズがうまれました。このノベルティは、主に東京や大阪方面へ引っ越しされる人の手にわたります。新生活を彩るアイテムとして、愛用されることを期待したいと思います。(藤井)

今年も生活支援センターでは長期休暇支援プログラム「ばんざいサマー」を行いました。

7月21日から8月31日までの約1ヶ月間、暑い日が続きましたが、大きな事故もなく無事に過ごす事が出来ました。

毎年長期休暇支援でやっている「つくってあそぼう」というプログラムは、今年は支援センターのアートスクールPocketやアートセンターHANAで活動されている鈴村温さんにアートリーダーをお願いし、色水の入った水鉄砲を使って、かばんやテントの布にお絵描きをしました。水鉄砲を使いたくてたまらない子どもたちは思いきり楽しんでくれました!みんな自由に絵を描いてくれて、とってもすてきな世界でひとつのかばんができあがりました。テントもみんなで協力して作ることができ、できあがると中に入ってまったり過ごしている子もいました。

来年もたくさんの笑顔に出会える事、たくさんの経験を子どもたちとできることを楽しみにしたいと思います。(戸上)

ぽぽの家のグッズもたくさん置いているんですよ♪

ぽぽの家のグッズもたくさん置いているんですよ♪

8月25日、今年も夏の風物詩になりつつある?ビアガーデンをコットンハウスで開店しました!おなじみ石原有佑子さんが今回も主催してくれました。

今回はスペシャルなメニュー!バーベキューに加えて、なんと流しそうめんとメンバーさんの手作り料理まで登場しました。

作ってくれたのはコットンハウス生活者の澤井玲衣子さんと中本吉彦さん。澤井さんはトマトの彩りも鮮やかなポテトサラダ。中本さんはスイカたっぷりの爽やかなフルーツポンチをデザートに作ってくれました。

「いっぱい人来たから疲れたな…」と話していた澤井さんでしたが、「いっぱい食べたな、美味しかった」「サラダ、良かったな」と嬉しそうに話してくれました。

中本さんも「良かったわ」とニヤリ。お腹もばっちり満足できるコットンクラブだったようです。

また、今回も六条山自治会の地域の方々が3名参加してくれました!メンバーさんとの話も盛り上がり、また次回の開催が楽しみになったコットンクラブでした♪(山本)

過去の仕事とたんぽぽの家の仕事とは、全然違う内容ですが基本は同じと考えております。縁あって働くことになりました。一生懸命学んで役に立てると信じて、仕事を通して自己を高めたいと思います。

過去の仕事とたんぽぽの家の仕事とは、全然違う内容ですが基本は同じと考えております。縁あって働くことになりました。一生懸命学んで役に立てると信じて、仕事を通して自己を高めたいと思います。

作品:空(くう)/2011/1030×728/和紙・顔彩・墨・パステル

【お問い合わせ】 たんぽぽの家アートセンターHANAギャラリー

〒630-8044 奈良市六条西3-25-4

Tel.0742-43-7055 Fax.0742-49-5501

E-mail tanpopo@popo.or.jp

【過去展示】

作品:空(くう)/2011/1030×728/和紙・顔彩・墨・パステル

【お問い合わせ】 たんぽぽの家アートセンターHANAギャラリー

〒630-8044 奈良市六条西3-25-4

Tel.0742-43-7055 Fax.0742-49-5501

E-mail tanpopo@popo.or.jp

蒸し暑さが増す7月29日、第37回わたぼうし音楽祭を開催しました!今年は例年より早い7月開催。それでも駆けつけてくださったボランティアの方々のご協力もあり、無事に終えることができました。

蒸し暑さが増す7月29日、第37回わたぼうし音楽祭を開催しました!今年は例年より早い7月開催。それでも駆けつけてくださったボランティアの方々のご協力もあり、無事に終えることができました。 わたぼうし大賞に選ばれた「一歩ずつ」の作詩・作曲者、菅田利佳さん(11)は「音楽を通して、たくさんの人と出会い、そして夢を持つことができました。素直な気持ちを詩に表わしました。弾き語りでは、ピアノの音色を聴いてほしいです。」とコメントしてくれていました。その言葉通り当日の舞台では、堂々とした澄んだ歌声をホールに響かせてくれました。後夜祭では「大賞をとったことも嬉しいけれど、同じ年くらいの子たちと話ができたことが嬉しかった。」と笑顔を見せた利佳さん。これからも詩のように一歩ずつ夢に向かって歩いていってほしいと思います。

さて、今年のわたぼうし音楽祭は2カ国からゲストをお招きするなど、グローバルな回になりました。アメリカからは片手サックス奏者のデービッド・ナブさん。アジア太平洋わたぼうし音楽祭inバンコクでの出会いがきっかけで、今回出演に至りました。ここでもわたぼうしでつながる人の輪がどんどんと広がっていることに驚きと喜びを感じます。当日はしっとりとしたサックスの音色をホールに響かせてくださいました。もう一組は中国から上海市障害者芸術団のみなさん。日中国交正常化40周年を記念してはるばるやってきてくださいました。「上海市障害者芸術団」は、さまざまな障害のある人たちで構成されており、国内はもとより世界各地で高い評価を得ています。 当日はダイナミックな舞台で観客を魅了してくれました。

そして最後はやっぱり「わたぼうし」!大合唱で大盛況の内に幕を閉じることができました。ご来場、ご協力いただいた皆さん、本当にありがとうございました。(山本)

たんぽぽの家と大阪市立大学とのつながりは、数年前。ガムランのご縁でつながった大阪市立大学教授で音楽学者でもある中川真さん。今回のテーマは「カラフルでワクワクするような動物園」ということで、タイトルは『Pop Art Zoo』。中村さんのかわいい張り子と、カラフルな山野さんの絵画が出展されました。11日には中村さんとお客様が一緒に張り子を作るワークショップも開催。参加者からは「久しぶりに童心にもどりました!」と、とても楽しまれた様子で、展覧会は無事に終了しました。ご来場下さったみなさま、ありがとうございました。(吉永)

6月28日から三日間にわたり「笑って」ツアーに7人の参加者で宮城県を訪れました。スタッフのほか、タイヨウプロジェクトに樹脂加工の技術で協働している会社「西山ケミックス」の梶栗さん、インタネットのコンシェルジュ事業を展開する会社「ソフィア」の一坂さん、 宮崎からも震災支援の参考にと元スタッフの立根さん、と業種を超えてツアー同行者が集いました。

今回のツアーでは、一日目にNPO法人輝くなかまチャレンジド「地域活動支援センターこころ・さをり」、二日目に山元町の特産物であるイチゴ&トマトのハウスプラントと山元町共同作業所「工房地球村」、三日目には「ハート&アート空間ビーアイ」を見学。山元町で出会った人たちからは、“イチゴの復興は、工房地球村の復興であり、山元町の復興である。”が合い言葉のようにこだましていたのが印象的だった。大震災から一年半、はじめて現地を訪れる私たち。そこに暮らす人々の話を聴くにつれ、確かに存在していた人々の営みや建物が浮かび上がり、大震災の爪痕はいまなお記憶に深く焼き付いているものだと実感。また、今日、明日の食や住居を確保しなければならない震災直後の混沌から、10年20年先の未来の暮らしや街のあり方が描けない不安が現地にはありました。

お金だけでもない、何かを形づくる支援でもない、被災地の人が未来にむけた想像に寄り添う仕組みが必要であると感じました。(藤井)

今回の「笑って」ツアーのメインは、宮城県の南部・山元町の地球工房村で障害のあるメンバー・スタッフ・ボランティアのみなさんと、“食”を通じた交流。調理実習と銘打って、関西を代表する「お好み焼き」づくり!

本場の大阪で腕を振るっていたケアサポーター・三浦光義さんが交流会のリーダーです。

メンバーの多くは、「関西に行ったことがない。」といい、本場仕込みの製法に興味津々。コテをにぎると、あれやあれや「お好み焼き」をひっくり返し、にぎやかなおしゃべりとこんがり焼けた風味でみな満腹に。以下三浦さんよりコメントです。

「昨年3.11の大災害が起こりました。そのとき私は義援金や寄付によってしか協力することができませんでしたが、私にもちがった形で支援ができないかと思い、“調理支援があるのではないか”と本場大阪のお好み焼きで調理実習することになりました。地球村のメンバー、スタッフ、ボランティア総勢50名ほどで、キャベツを切ったり、焼いたりして楽しいひと時をみんなですごしました。私は食に対してあれだけ喜んでいただいたことに感謝し、感動しました。こちらから『ありがとう』と言わなくてはと思います。」

毎月2回 たんぽぽの家で開催している「ダンスワークショップ」「ガムランワークショップ」が外へ飛び出しました!7月14日(土)に奈良町の藝育カフェsankakuでイベント“カフェラン”がありました。

たんぽぽの家で開催している「ダンスワークショップ」「ガムランワークショップ」が外へ飛び出しました!7月14日(土)に奈良町の藝育カフェsankakuでイベント“カフェラン”がありました。

カフェランには、たんぽぽワークショップに来てくれている佐久間新さん、本間直樹さん、HANAメンバーから富丸風香さん、中川雅仁さん、たんぽぽガムラン部ポホンが出演し、お客さんと即興でダンスや演奏を繰り広げました。グラスをかき混ぜる氷の音が音楽になったり、フォークが床に落ちたらダンスが始まったりとカフェならではの可能性を発見できる大成功なイベントでした。(渡邊)

たんぽぽの家では、毎週金曜日に10数名の障害のある(主に身体障害の)メンバーと「演劇的ワークショップ」というプログラムを開催しています。演出家のもりながまことさんとともに、演劇を通して、新しい表現の場、コミュニケーションのあり方を学ぶ場となっています。

そしてこの度、その成果を発表する場として公演をすることとなりました。内容は、世界各国で翻訳されているが、あまり知られていないという昔話を題材にしています。重度の身体障害のあるメンバーが全身全霊で打ち込む表現の世界は、見ている人たちを異空間へといざないます。

そんな不思議な体験をしてみませんか?ぜひお越しください。

日時:2012年9月1日(土)13:45~15:00

場所:たんぽぽの家 わたぼうしホール

費用:無料(当日、カンパ箱を設置しています。今後の活動資金にご協力ください。)

申し込み:不要

お問い合わせ:たんぽぽの家 0742‐43‐7055 三輪亮一

しばらく更新がストップしていたHANAのブログ「HANA日記」ですが、6月末ごろからにわかに賑わってきております。ギャラリーのおすすめ商品から伊藤樹里さんの駐車場サイクリングにいたるまで、幅広い話題を網羅。写真多めで普段の活動の様子が伝わる構成になっています。担当者は面白いネタを探して目をギラギラさせる毎日です。ぜひ一度ご覧ください!(ブログ担当:市川&中島)

「HANA日記」URL→http://tanpoponoye.blog31.fc2.com/

もともと神奈川県出身なのですが、19才から奈良で一人暮らしをはじめ、今では人生の約半分が奈良になり、「心のふるさと」になっています。

もともと神奈川県出身なのですが、19才から奈良で一人暮らしをはじめ、今では人生の約半分が奈良になり、「心のふるさと」になっています。

コットンハウスでお仕事をさせていただいてから4ヶ月で、まだまだ勉強中ですがこれからも頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。

HANA日記はこちらから!

残暑お見舞い申し上げます。

たんぽぽの家は、次の通り夏期休業とさせていただきます。

ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。