一般財団法人たんぽぽの家(以下、当財団)は、障害のある人の表現や仕事づくり、創造性がうまれる環境づくりなどから学び、それまで出会うことのなかった人や活動をつなげることで、これからの社会に必要な考え方や方法を提案するチームです。「たんぽぽの家アートセンターHANA」や「Good Job!センター香芝」といった、障害のある人が創造的に活動する現場と連携し、クリエイター、デザイナー、編集チーム、研究者や実践者と協働しながら事業をすすめています。

社会におけるアートやテクノロジーの役割やアートマネジメントなどに関心のある方、新しい出会いや学びを楽しめる方、ぜひ一緒に活動に参加してみませんか?

募集人数

若干名

契約期間

~2025年3月末まで

申込み締切

2024年5月15日(水) ※締め切り日を延長しました。ただし、適任者が見つかり次第、締め切ります。

業務内容

・事業の進行管理、記録、まとめ

・セミナー、展覧会等のイベント運営(会場/機材の設営、進行管理、情報編集など)

・書類作成(会議の議事録からイベント記録など)、報告書作成

・相談対応(障害とアートに関する各種相談窓口業務)

・連絡調整(協力団体への連絡や会議日程調整など)

・広報(郵便物の発送作業、ホームページの更新やSNSへの投稿作業、広報物の制作など)

ほか、当財団が実施する各プロジェクトの遂行に必要な各種業務

*特に以下の分野に関心・経験のある人を歓迎します。

・障害のある人の表現活動やものづくり、知的財産権の扱いなどに経験や関心のある人

・アートプロジェクト、展覧会や発表会の運営の経験のある人

・アートマネジメント全般(分野問わず)の経験がある人

・AIやVRなど、テクノロジーと表現、ケアに関して関心がある人

・オンライン配信する際の会場/機材の設営、進行管理の経験のある人

・ワード、エクセル、Google workspaceでの業務連携など、事務業務の基本操作ができる人

・インターネットでの情報収集、SNS等での発信にたけている人

事業内容

下記の事業のほかにも、年間をとおして実施する事業が複数あります。実際に関わる事業および業務内容に関しては採用後決定します。

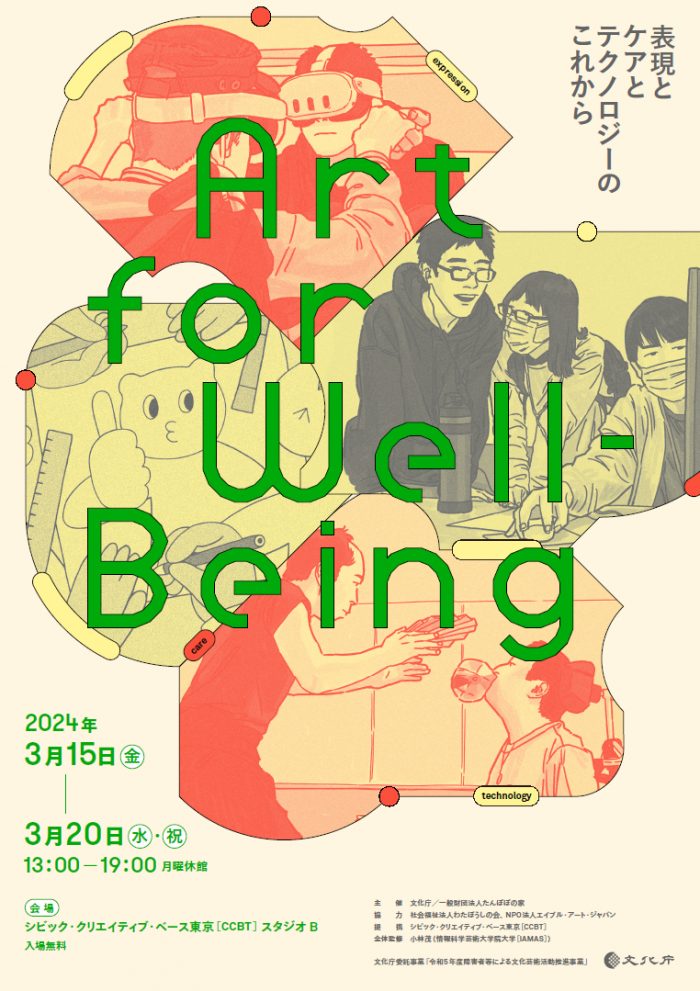

1)文化庁委託事業「令和6年度障害者等による文化芸術活動推進事業」 『Art for Well-being 心身機能の変化に向きあう文化芸術活動の継続支援と社会連携』

MR(Mixed Reality)の技術を使って、VRゴーグルをつけた人、つけていない人たちとダンス・音楽でコミュニケーションする

MR(Mixed Reality)の技術を使って、VRゴーグルをつけた人、つけていない人たちとダンス・音楽でコミュニケーションする

目的:病気や事故、加齢や障害の重度化など、心身がどのような状態になったとしても、文化芸術活動を続けたい人が続けることができるように、テクノロジーを活用することの敷居を下げ、創作を楽しむことや新しい表現に挑戦することを継続できる社会をつくる。

内容: 1.全国各地での、テクノロジー、デザイン、福祉、アート分野の人たちを対象としたテクノロジーを活用した創作・鑑賞プログラムの普及活動/2.重度障害のある人を支援する施設におけるテクノロジー活用人材の伴走/3.展覧会やシンポジウム、冊子作成などをとおした社会連携の促進

2)日本財団助成事業 「就労支援施設における障害者アート事業のNFT活用推進」

NFTアート 「Good Job!さん」。クリエイターと障害のある人がコラボし1000体生成・販売している

NFTアート 「Good Job!さん」。クリエイターと障害のある人がコラボし1000体生成・販売している

目的:障害のある人がそれぞれの特性や得意な能力をいかしてデジタル上でコミュニティや仕事をつくるための情報や支援のノウハウを共有することで、デジタル技術への心的・技術的ハードルが下がり、より多くの人たちがWeb3への関心を 高め、参加していくことをめざす。

内容:1.就労支援施設に対し、NFTアート制作・販売、デジタルコミュニティ運営の勉強会を開催する/2.就労支援施設に対し、NFTアート制作・販売、デジタルコミュニティ運営の支援や、デジタルコミュニティ立ち上げのサポートをする/3.福祉施設等が自主的にデジタルコミュニティ立ち上げるためのガイドブック作成・公開および報告会を開催する

3)令和6年度障害者芸術文化活動普及支援事業「障害とアートの相談室」(厚生労働省)

「鹿の劇場」アゴラ太鼓×ンコシ・アフリカによるパーカッションコラボ。参加者も飛び入りで演奏した(撮影:仲川あい)

「鹿の劇場」アゴラ太鼓×ンコシ・アフリカによるパーカッションコラボ。参加者も飛び入りで演奏した(撮影:仲川あい)

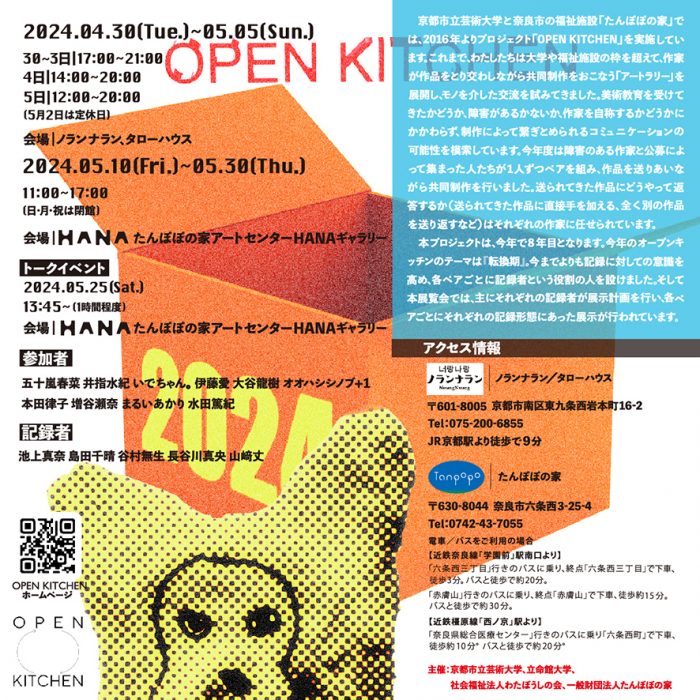

目的:近畿ブロック支援センターとして、各府県で活動する支援センターのサポートをする。アート活動に積極的に取り組めていない施設、団体や、個人の作家がその表現を発信できるような場をつくることと、障害者アートの支援が不足している地域において、創作支援の試行を行うとともに、そのニーズを把握すること。

内容:1.障害とアートに関する相談対応/2.近畿内支援センターの連携促進と研修事業の実施/3.障害とアートの研究会の実施/4.障害のある人、ない人が参加できるオープンアトリエの開催/5.パフォーミングアーツに関するプログラムの実施

*参考* 当財団が実施している事業に関連するウェブサイト

Art for Well-being(https://art-well-being.site/)

Good Job!Digital factory(https://nft.goodjobcenter.com/)

障害とアートの相談室(https://artsoudan.tanpoponoye.org)

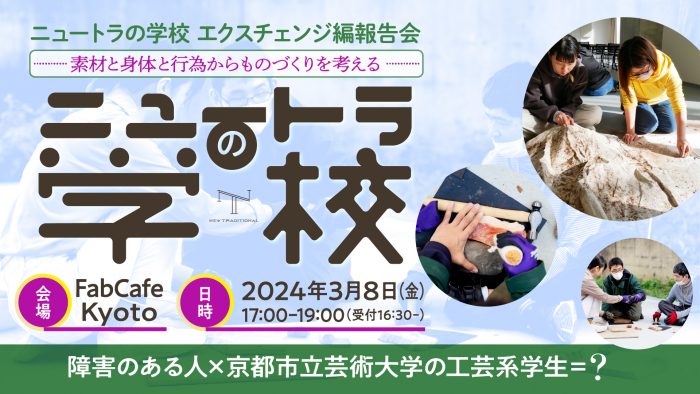

NEW TRADITIONAL(https://newtraditional.jp/)

障害のある人の表現とものづくり(https://gjkogei.shop/)

知財学習推進プロジェクト(https://chizai.goodjobcenter.com)

IoTとFabと福祉(https://iot-fab-fukushi.goodjobcenter.com)

活動場所

・一般財団法人たんぽぽの家(奈良市六条西3-25-4)

・Good Job! センター香芝(奈良県香芝市下田西2-8-1)

・上記以外のプロジェクト開催地(日本国内全国)

奈良市および香芝市の事務局に通える方、宿泊をともなう出張が可能な方を歓迎します。

業務内容によっては在宅での勤務も選択可能です。詳細はお問合せください。

待遇

時間給1,000円~ (交通費実費支給)

※経験を考慮のうえ決定します

※今回初めてのご応募の方には、試用期間を設けることがあります[有給、交通費支給(上限あり)]

活動形態

週3〜5日/1日8時間 応相談 *業務内容によっては一部、在宅での勤務も可能です。

応募方法

電話での受付後、履歴書(写真付)に志望動機(自由記述)を添えて、メールableart@popo.or.jpか郵送にてご応募ください。また、過去の活動の資料などがあれば参考までに添付してください。いただいた資料は返却いたしません。※応募書類は本募集目的以外には利用しません。

本件に関するお問い合わせ先

一般財団法人たんぽぽの家 (担当:中島、岡部)

〒630-8044 奈良市六条西3-25-4

Tel.0742-43-7055 Fax.0742-49-5501

E-mail ableart@popo.or.jp URL http://tanpoponoye.org