Fellow Art Gallery vol.57 風香 展

◯会期:2025年12月21日(日)〜2026年3月8日(日) 9:00~21:00 *休館日:12月22日(月)、12月29日(月)~1月3日(土)、1月26日(月)、2月23日(月・祝)

◯会場:アートフォーラムあざみ野(アクセス)

◯出展作家:風香

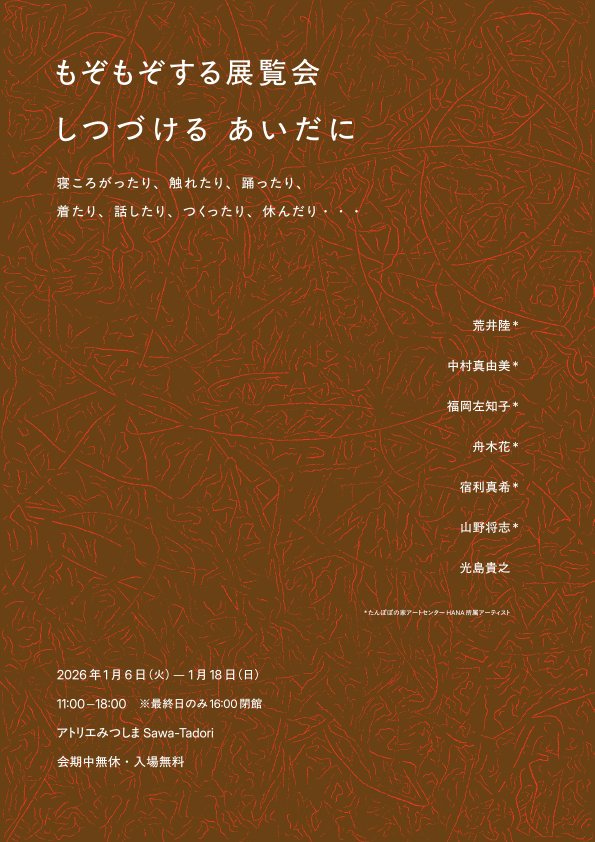

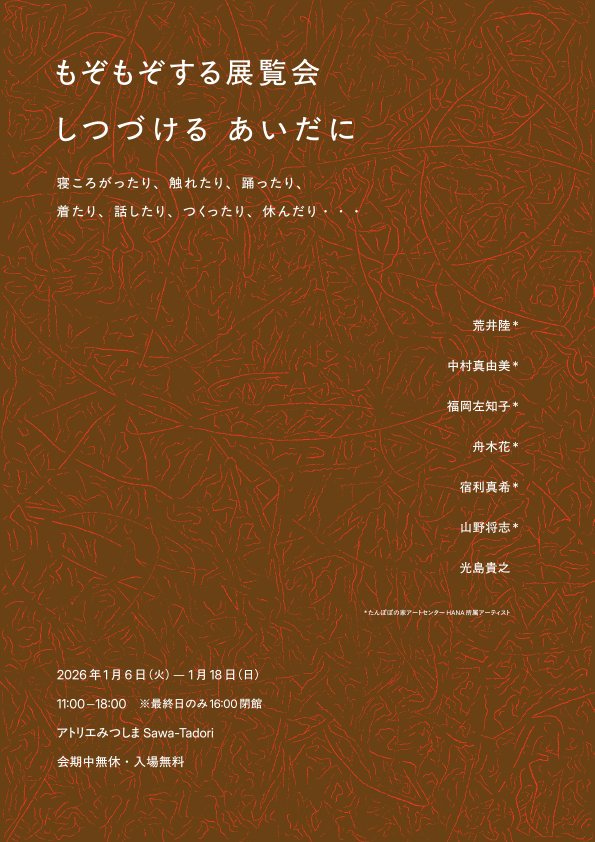

もぞもぞする展覧会 しつづける あいだに

■会期:2026年1月6日(火)〜1月18日(日)11:00~18:00 会期中無休 ※最終日のみ16:00閉館

□出展作家:荒井陸、中村真由美、福岡左知子、舟木花、宿利真希、山野将志、光島貴之

□ゲストキュレーター|奥村一郎

□会場:アトリエみつしま Sawa-Tadori(京都/アクセスはこちら)

□展覧会情報HP:https://haps-kyoto.com/mozomozo_2025exhibition/

*ギャラリートークともぞもぞ対話

日程:2026年1月10日(土)13:00~16:00)

お申込み:不要

登壇:奥村一郎、光島貴之、吉永朋希

*ワークショップ with 宿利真希

日程:2026年1月12日(月・祝)①13:00~ ②15:00~)

お申込み: 必要(展覧会HPより詳細を確認頂き、お申し込みください。)

講師:宿利真希

*チラシを見る

WS・HANAの前田考美が登場! 障がい児者の表現・創作活動支援スキルアップセミナー

◯日時:2026年1月18日(日)13:00~14:30

◯参加費:500円 *定員30人(先着)

◯会場:茨木市立障害福祉センターハートフル(アクセス)

◯主催:福祉啓発ユニットLanT’rkいばらき

*チラシを見る

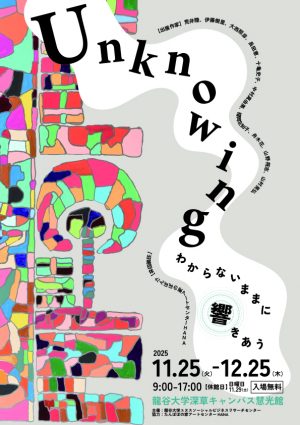

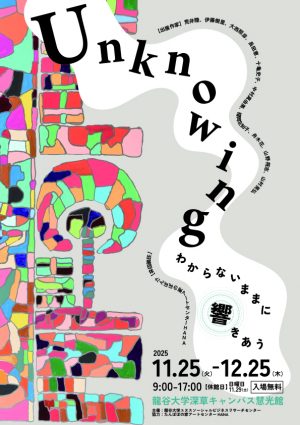

【会期延長!】Unknowing -わからないままに響きあう

◯会期:2025年11月25日(火)〜2026年1月27日(火)9:00~17:00

(日・祝日、11/29、12/26〜1/5休み) ※展覧会の会期が延長となりました

◯会場:龍谷大学深草キャンパス 彗光館(アクセス) 入場無料

◯主催:龍谷大学ユヌスソーシャルビジネスリサーチセンター

【出展作家】

荒井陸、伊藤樹里、長田恵、大西照彦、十亀史子、中村真由美、福岡左知子、舟木花、山野将志、山村晃弘

*チラシを見る

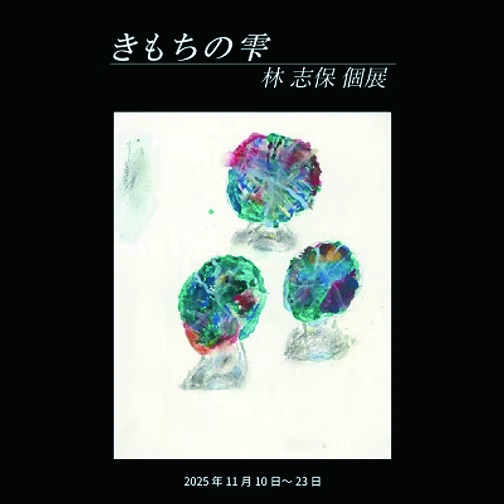

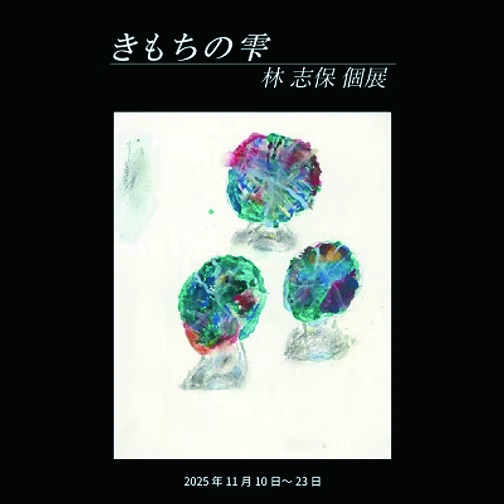

きもちの雫 林志保個展

会期:2025年11月10日(月)〜11月23日(日)

会場:段々色ギャラリー/池袋(アクセス)

*詳細はこちら→https://www.dandan-iro.com/news

【Flower garden ~フラワーガーデン~ 前田 考美 個展】

会期:2025年 10月16日(木)~11月30日(日)

会場:gallery&select shop 縁(大阪市都島区東野田町5-9-9-203)

出展作家:前田 考美

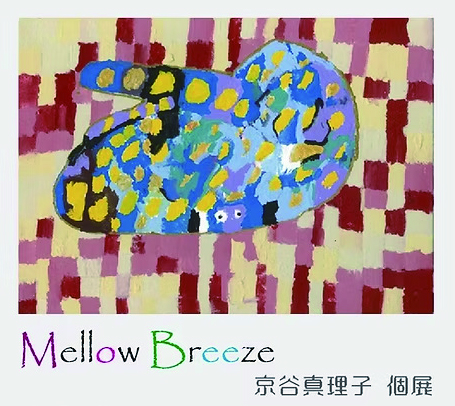

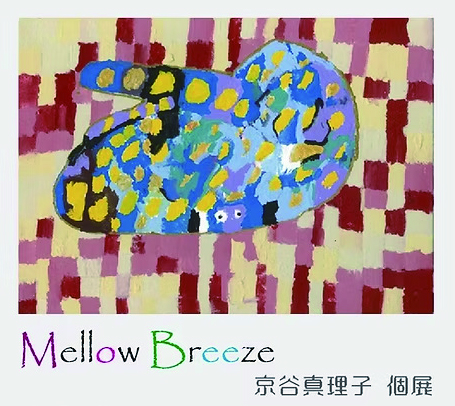

Mellow Breeze 京谷真理子個展

会期:2025年10月6日(月)〜10月19日(日)

会場:段々色ギャラリー/池袋(アクセス)

*詳細はこちら→https://www.dandan-iro.com/news

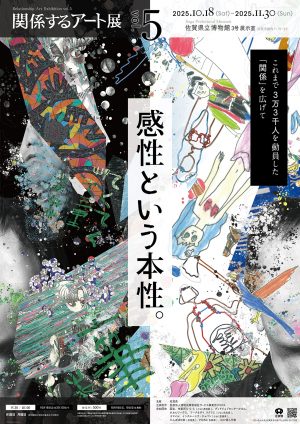

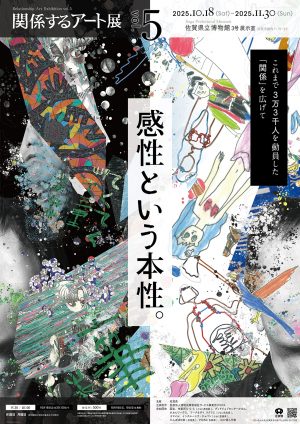

関係するアート展Vol.5 ー感性という本性ー

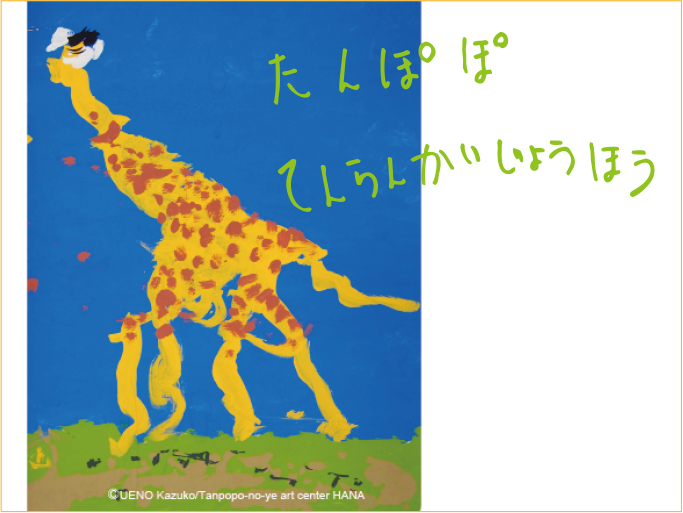

アートセンターHANAのメンバー(小松和子、澤井玲衣子、山村晃弘)の作品が展示、11月16日(日)には一般財団法人たんぽぽの家の岡部がギャラリートークで登壇します。

会期:2025年10月18日(土)〜11月30日(日) 9:30~18:00 月曜休館(祝日の場合は翌日)

会場:佐賀県立博物館(アクセス)

入場料:500円(10月18日、19日はどなたでも無料)

*詳細はこちら

季のなごり 青木優個展

会期:2025年9月8日(月)〜9月21日(日)

会場:段々色ギャラリー/池袋(アクセス)

詳細はこちら→https://www.dandan-iro.com/news

劇場つくるラボ2025〜インクルーシブなプログラムづくり

チラシのPDFを見る

「劇場をつくるラボ(通称:劇つく)」は、さまざまな人の身体と表現、舞台芸術の創作、発表、鑑賞の場への参加について考える研究事業です。子どもから大人まで、障害のある人も一緒に参加する上映会やワークショップ、トークイベントなどを実施してきました。今年度は、長野県で3つのイベントを開催します。身体表現を軸に、さまざまな人が「地域の劇場」「教育の現場」「福祉施設」で創作や発表、鑑賞などに参加するプログラムをどのように設計していけるのか考えます。

日程:7月13日(日)7月27日(日)、8月23日(土)

*プログラム内容、時間などはチラシのPDFをご確認ください。

フェローアートギャラリー エクステンション 青木優展

チラシのPDFを見る

会期:2025年7月23日(水)〜9月22日(月) 10:00~20:00

※ 休館日:8月20日(水)、9月17日(水)*フィリアホール休館日

会場:青葉区民文化センター フィリアホール 横通路(アクセス)

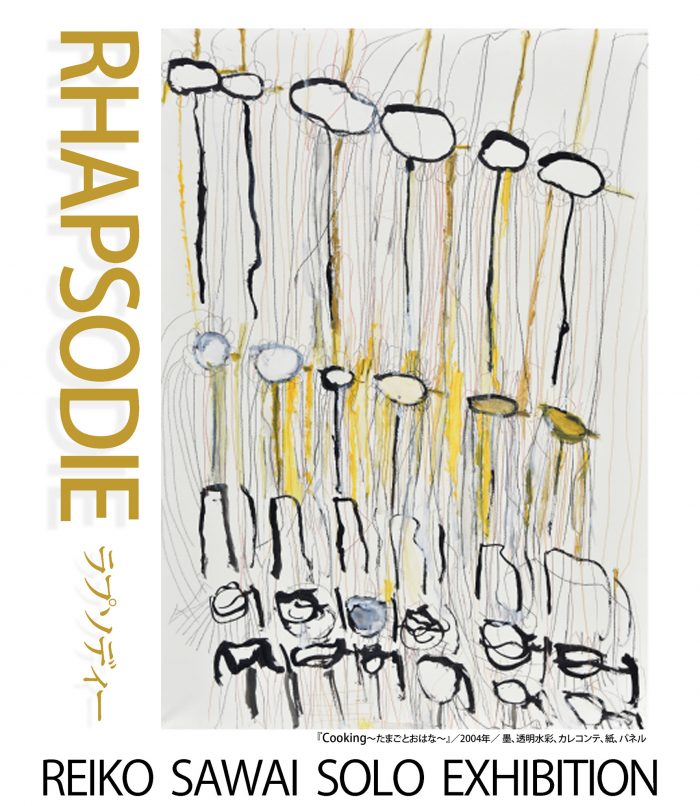

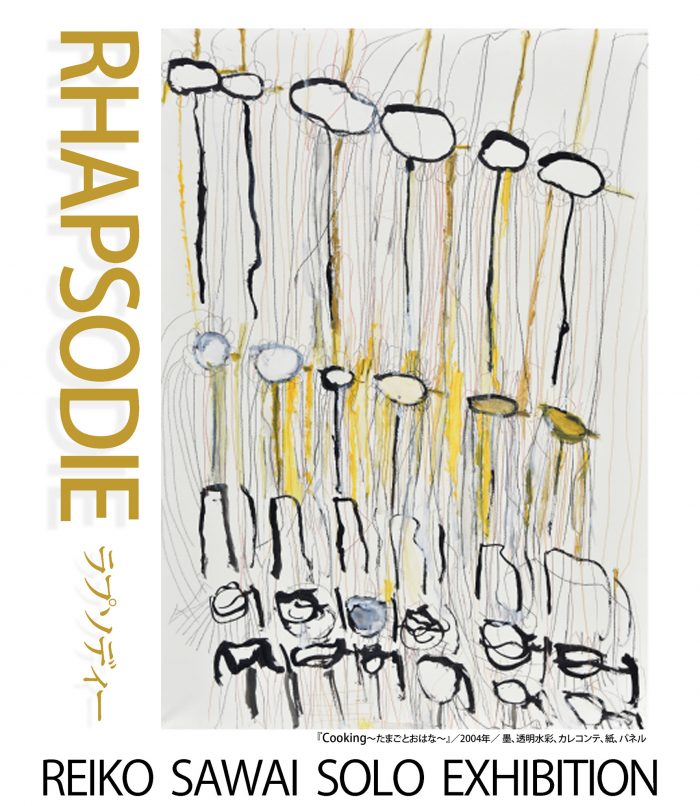

RHASODIE〜ラプソディー〜澤井玲衣子 個展

会期:2025年 6月28日(土)~8月11日(月)

会場:gallery&select shop 縁(大阪市都島区東野田町5-9-9-203)

出展作家:澤井玲衣子

青木優 展

会期:2025年4月30日(水)〜7月21日(月・祝) 9:00~21:00

会場:アートフォーラムあざみ野(アクセス)

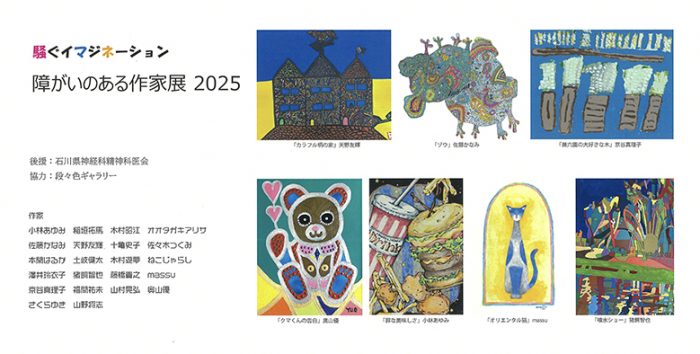

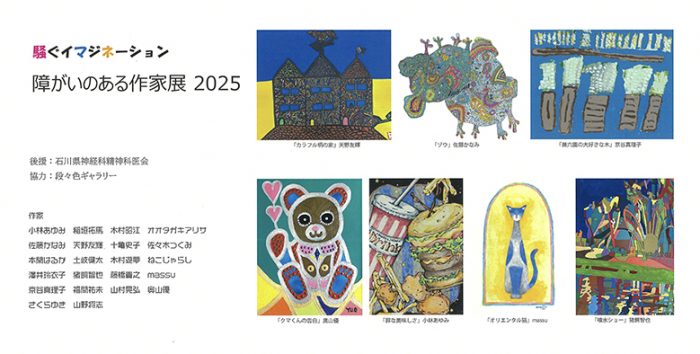

騒ぐイマジネーション 障害のある作家展 2025

会期:2025年4月16日(水)〜22日(火)10:00〜18:30(最終日は15:00閉場)

会場:金沢エムザ 5階 美術サロン(アクセス)

出展作家:木村昭江、京谷真理子、澤井玲衣子、十亀史子、山野将志、山村晃弘

後援:石川県精神科神経科医会 協力:段々色ギャラリー

中村真由美 個展「Good Day!〜グッデイ!〜」

日時:2025年2月1日(土)ー3月17日(月)

会場:gallery&select shop 縁(大阪市都島区東野田町5-9-9-203)

大阪 ギャラリー縁さんにて、中村真由美さんの個展が2/1(土)より開催されます!油彩画・イラストと、二面性のある作風が持ち味の中村真由美さん。今回はポップでカラフルなアクリルイラスト作品を中心に、展示されます。

一目見ただけで強く惹き込まれるモチーフ、伸び伸びとしたタッチとカラーが、小粋さと可愛さも備えて、見る人を元気にしてくれます。ぜひ足をお運び下さい!

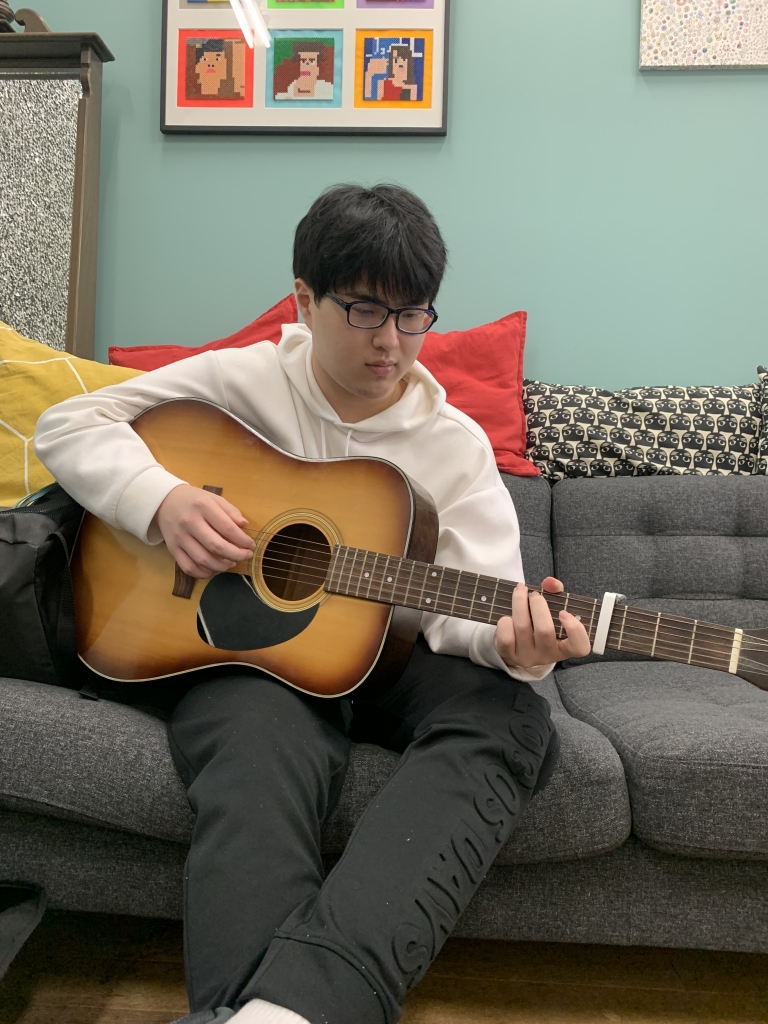

「COLOR & SOUND」 色と音が交わるところ

日時:2024年11月21日(木)ー12月3日(火) 9:00~17:00(日曜休み)

場所:龍谷大学深草キャンパス和顔館1F(アクセス)

色と音、どちらも空間を伝わるリズムであり、波という形をとりながら、私たちの世界を形作る。このイベントでは、目に見える色と耳に聴こえる音が一体となり、感覚の境界を超えた体験を提供します。それぞれのアート作品に合う音楽を用意しました。アートと音楽を同時に楽しむ新しい形の芸術鑑賞です。音楽はアートに新たなリズムを加え、アートは音楽に独創的なイメージをもたらします。色と音が交わるところで、心地よい体験が広がります。

◯詳細はこちら →チラシのPDFを見る

☆【巡回】滋賀大学大津キャンパスに本展は巡回します!

会期:12月5日(木)ー 17日(火) 9:00~17:00(土日曜休み)

会場:滋賀大学大津キャンパス 音楽棟(アクセス)

※一般来場のお客様は「滋賀大学おとさぽ」まで、以下の内容をメールにてお申し込みください。

E-mail:otosapo@edu.shiga-u.ac.jp

送付内容:①お名前②来訪日時③連絡先

「OKAZAKI PARK STAGE 2024」に「ひるのダンス」チームが出演

日時:2024年10月19日(土)13:00ごろ〜

会場:ロームシアター京都(アクセス)

京都にあるロームシアター京都の中庭、ロームスクエアにて開催される「OKAZAKI PARK STAGE 2024 ロームスクエアライブ〜オープンコールステージ〜」にアートセンターHANA「ひるのダンス」チームが出演します。この催しは公募で選出された新進気鋭の8団体がパフォーマンスを行うものです。

「ひるのダンス」チームは10月19日(土)13時〜を予定しています。パフォーマンス時間は30分です。料金、申込みは不要です。是非お越しください。

*詳細はこちら https://rohmtheatrekyoto.jp/event/129003/

「木村昭江 個展 ワンダフル・ワールド〜WONDERFUL WORLD〜」

会期:2024年10月3日(木)〜2024年11月18日(月)

会場:会場:gallery&select shop 縁(大阪市都島区東野田町5-9-9-203)

本や図鑑が大好きな彼女のモチーフは、動植物やお料理、民族衣装の人々、更には空想のキャラクターまで多岐にわたります。彼女のフィルターを通して、それらが描かれるとき、私たちには見えていなかった「美しさ」や「不思議さ」に気付かされます。鮮やかな色彩と力強いタッチで、独特の世界観を生み出す彼女の作品は、観る者に強烈なインパクトを持って、「世界には素晴らしいもので溢れてる」ことを知らせてくれます。

work’s story 詳細はこちら

会期:2024年9月11日(水)〜23日(月・祝)10:00~17:00 *17日(火)休み

会場:ならまちセンター1F ギャラリー inishie(アクセス)

フェローアートギャラリー vol.53 前田考美 展 詳細はこちら

会期:2024年9月18日(水)〜11月24日(日) 9:00~21:00 *休館 9月23日(月・祝)、10月28日(月)

会場:横浜市民ギャラリーあざみ野 2Fラウンジ(アクセス)

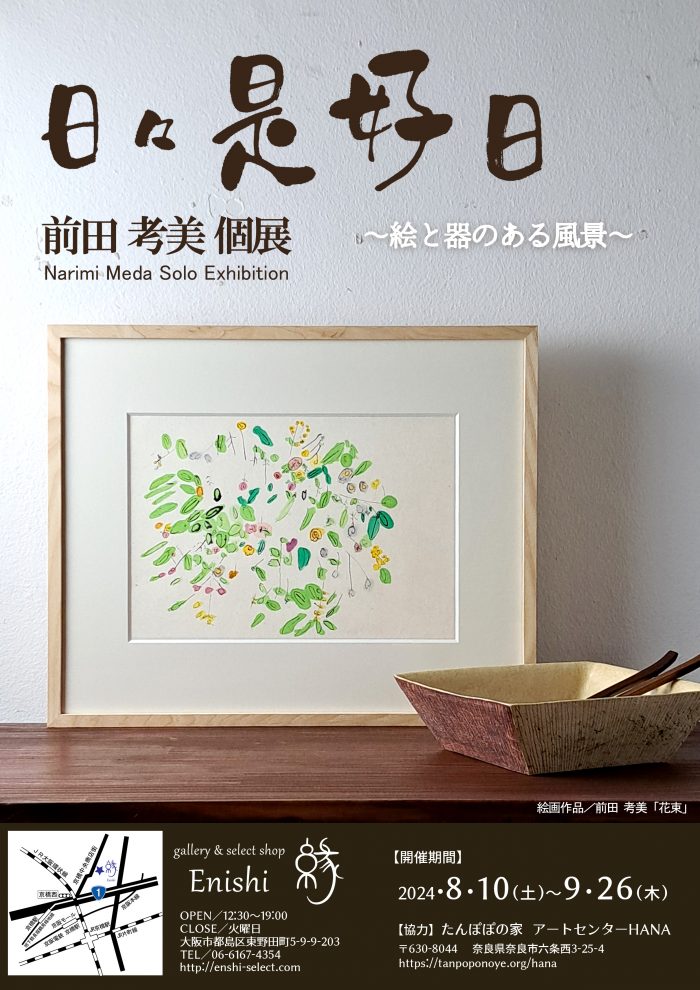

前田考美 個展 「日々是好日 〜絵と器のある風景〜」

会期:2024年8月10日(土)〜2024年9月26日(木) 12:30〜19:00 *休み:火曜日

会場:会場:gallery&select shop 縁(大阪市都島区東野田町5-9-9-203)

四季折々の植物などをモチーフに、ゆるやかでいて繊細な線と、淡い色彩で描き出される前田考美の絵画作品展が、大阪 ギャラリー縁にて開催されます。今回は前田考美の絵画作品に合わせて、温かみのある器を制作する作家達の陶器作品も並びます。日常に寄り添ってくれるように柔和な作品達が、毎日を丁寧に、大切に暮らすー「日々是好日」を思わせてくれます。

会期:2024年8月2日(金)〜27日(火)

会場:段々色ギャラリー/池袋(アクセス)

中村真由美 個展「雨のち晴れ」 詳細はこちら

会期:2024年7月5日(金)〜 23日(火)13:00~19:00 休廊/水・木

会場:段々色ギャラリー/池袋(アクセス)

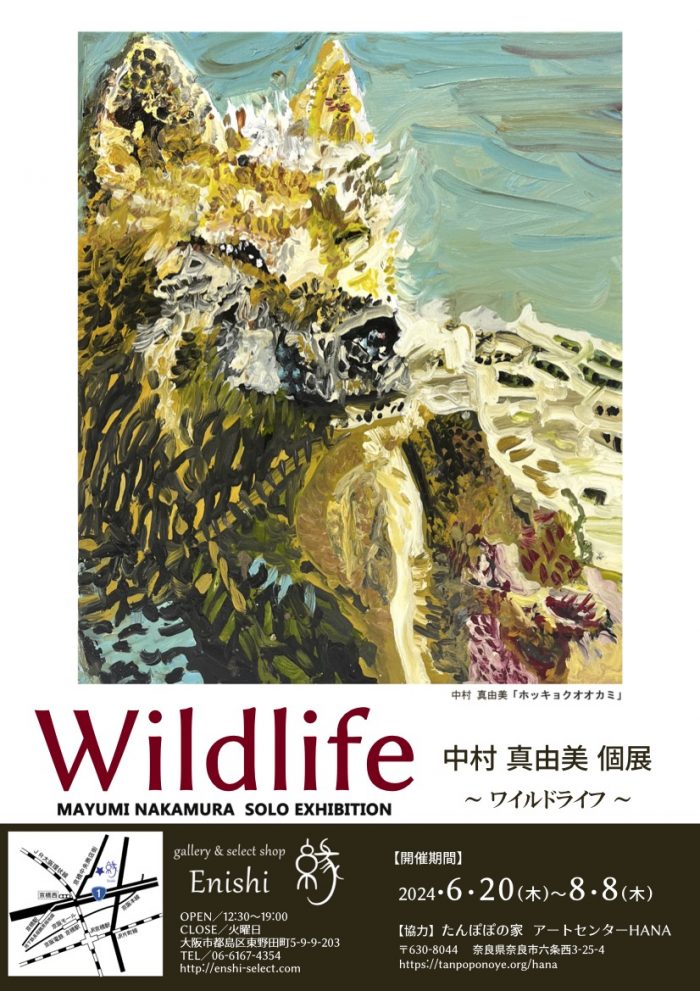

「中村真由美 個展 Wildlife〜ワイルドライフ〜」 詳細はこちら

会期:2024年6月20日(木)〜8月8日(木)12:30〜19:00 CLOSE:火曜日

会場:gallery&select shop 縁(大阪市都島区東野田町5-9-9-203)

自然の中の野生動物をモチーフに描かれる中村真由美の油彩作品。独自性のある描画力と、活き活きとしたエネルギーで観る者を惹きつけます。イラストやはりこなどポップな作品も制作する彼女ですが、今回は大胆なタッチで描かれる迫力のある油彩作品達がギャラリー内に並びます。ぜひ足をお運びください!

本田律子個展 「Moments Past」 詳細はこちら

会期:2024年6月7日(金)-25日(火) 13:00-19:00 休廊:水曜日・木曜日

会場:段々色ギャラリー/池袋(アクセス)

会期:2024年5月25日(土)〜7月2日(火)

会場:京つけもの西利 本店2F(アクセス)

「風香 個展 Dreamer〜ドリーマー〜」 詳細はこちら

会期:2024年5月2日(木)〜2024年6月17日(月)12:30〜19:00 休み:火曜日

会場:gallery&select shop 縁(大阪市都島区東野田町5-9-9-203)

アートセンターHANAで日々生み出される彼女の絵画作品は、独自性のある自由なタッチと色使いが活き、力強く、それでいてどこか夢の中にいるようなファンタジックな世界観を観るものに感じさせます。パワフルな作品たちが並ぶ会場へ、ぜひ足をお運びください。

*また、同時期に京都・東京で開催される「風香」と雑貨ユニット「POP.POP.POP」のコラボ展も要チェックです!(こちらは布作品がメインとなります。)

「布の欠片 -風香とpop.pop.pop-」 *詳細はこちら

[京都]会期:2024年5月3日(金・祝)〜13日(月)11:00-18:00※最終日16:00まで(水曜休み)

会場:「ホホホ座 麓」 京都市左京区浄土寺馬場町2-6 (ホホホ座ねどこの西隣)

[東京]会期:2024年5月23日(木)〜6月2日(日)11:30-18:00(月・火休み)

会場:「niwa-coyaニワコヤ」 東京都調布市若葉町1-28-28

HANAのアーティスト「風香」と京都系雑貨ユニット「POP.POP.POP」がコラボしました。風香が生み出す、布の端切れを使った動物のパッチワークやイラストはとっても個性的!京都のホホホ座 麓と東京 仙川にあるニワコヤにて、世界にひとつしかない個性あふれる洋服や雑貨がたくさん並びます。みなさまのご来場をお待ちしております。

山村 晃弘 個展「INSPIRATION VOL.2」 *詳細はこちら

会期:2024年2月3日(土)〜3月14日(木)

場所:gallery&select shop 縁(アクセス)

カラフルでポップな世界観は時に愛くるしく、快活な作家本人の人柄も投影されています。植物や動物、遊具などどこにでもあるモチーフたちが、彼の目を通して「おもしろいもの」として画面いっぱいに表現され、見るものを元気付けてくれる作品たちが並びます。

会期:2024年1月18日(木)〜1月28日(日)10:00~17:00*最終日16:00まで *22日(月)休館

会場:なら歴史芸術文化村(アクセス)

出展作家:中村真由美、福岡左知子、H・K

中村 真由美 個展「FUNNY 〜ファニー〜」 *詳細はこちら

会期:2023年12月9日(土)〜2024年1月18日(木)12:30〜19:00(火曜・休み)

場所:gallery&select shop 縁 (アクセス)

中村真由美が生み出すカラフルでポップなイラスト・そしてそれを元に生み出されたハリポテたち。愛嬌のある表情、姿は老若男女問わず、見た人の心をゆる〜く和ませてくれます。今回はそんな中村真由美ワールド全開の作品が展示されています。また、作品と合わせて、イラストを使用したグッズやGood Job!で制作されている来年度の干支にちなんだミニはりこも勢揃いしています!ぜひ足をお運びください。

交差するイメージ 文学とアート *詳細はこちら

開催日:2023年12月11日(月)13日(水)15日(金)18日(月)20日(水)22日(金)

場所:龍谷大学大宮キャンパス本館1F 展観室(アクセス)

*出展作家に変更がありました。出展作家:H・K、山野将志、十亀史子、中村真由美、小松和子、福岡左知子、澤井玲衣子

生えてきた芸術祭 みかのはら~と2023 *詳細はこちら

会期:2023年11月16(木)~19日(日) 10:00~16:00

場所:寺子屋やぎや(アクセス) 京都府木津川市加茂町例幣下ノ垣内47

※期間中は駐車場なし(車椅子などで駐車場が必要な方は、お問い合わせください。)

*出展:舟木花

「ユニカラートのユメカラート〜ここから始まるチャレンジドアート展〜」

「障害のある人たちの『夢』を叶えたい」「その『夢』を知ってもらう機会を作りたい」そんな思いが発端となって始まったこの企画。「自分の作品展をしたい!」「自分の絵で商品を作りたい!」それぞれの『夢』を実現する形で展開していった本展覧会には、ポジティブで楽し気な空間が広がります。

会期:2023年11月6日(月)〜12月6日(水)10:00~18:00 *入場無料・会期中無休

場所:FELISSIMO GALLERY(フェリシモ チョコレート ギャラリー 同フロア:650-0041 神戸市中央区新港町7-1)アクセス

*出展作家:西ノ園有紀・前田考美・山口広子・松村賢二

秋、みのりのマルシェ

たんぽぽ子ども食堂が出店します! *詳細はこちら

会期:2023年11月4日(土)・5日(日)両日とも10:00~16:00

場所:奈良県立図書情報館(アクセス)

澤井 玲衣子 個展「Lyrique-リリック-」

会期:2023/10/7(土)〜11/30(木)

会場:gallery&select shop 縁(アクセス)

日常の暮らしの中からモチーフを見つけ、独自のタッチで描き出す澤井玲衣子。その画面には繊細さと大胆さが調和して「リリックー抒情詩」のように感情豊かなリズムが刻まれる。*詳細はこちら

フェローアートギャラリーVol.50 たんぽぽの家演劇チーム「HANA PLAY」展

会期:2023年9月27日(水)~11月26日(日)9:00~21:00 *10/23(月)休館、10/30(月)~11/1(水)は臨時休館

会場:横浜市民ギャラリーあざみ野 2Fラウンジ

入場:無料

*詳細はこちら

関係するアート展 Vol.3〜心が震えるほど衝撃を感じたことはありますか〜

会期:2023年8月24日(木)ー10月12日(木) *月曜休館(月曜が祝日の場合はその翌日)

会場:佐賀県立博物館(アクセス)

入場:観覧料無料

木村昭江 個展

詳細はこちら→ ウェブサイトを見る

会期:2023年6月30日(金)-7月18日(火)

会場:段々色ギャラリー

十亀 史子 個展 「PARADISO ‐パラディッソ‐」

会期:2023年6月17日(土)〜2023年7月30日(日)

会場:gallery&selectshop ENISHI 縁(アクセス)

たんぽぽの家アートセンターHANA所属作家・十亀史子の個展「「PARADISO ‐パラディッソ‐」」が大阪のギャラリー縁で開催されています。会期中、オンラインショップでも作品やアートグッズの紹介や販売がされています。

「障がい者アートとインクルーシブ社会」講演会に播磨靖夫が登壇します&「対話するアート」展

社会福祉法人アール・ド・ヴィーヴルが、5月6日(土)14:00〜「障がい者アートとインクルーシブ社会」と題し、小田原三の丸ホールにて講演会&クロストークを開催します。

講演会には「たんぽぽの家」理事長の播磨靖夫も登壇します。また5/1(月)〜5/26(金)の期間、アール・ド・ヴィーヴルカフェギャラリーにて「対話するアート」展も開催され、たんぽぽの家のメンバー、山野将志、中村真由美、澤井玲衣子が出展しています。

◯講演会&クロストーク「障がい者アートとインクルーシブ社会」

日時: 2023年5月6日(土) 14:00〜

場所:小田原市三の丸ホール 小ホール

参加費:1000円/障害者手帳をお持ちの方および同伴者500円/高校生以下無料

講演会登壇者:播磨靖夫 (一般財団法人たんぽぽの家理事長・2009年芸術選奨賞・2022年令文化功労者受章

モデレーター 中津川浩章

クロストーク

やまなみ工房施設長 山下完和

工房まる代表理事 樋口龍二

アール・ド・ヴィーヴル 萩原美由紀 中津川浩章

◯「対話するアート」展

日程:5月1日(月)〜5月26日(金)10:30〜16:00

場所:アール・ド・ヴィーヴルカフェギャラリー

フェローアートギャラリー vol.49 福岡左知子展 *詳細はこちら

たんぽぽの家アートセンターHANA(奈良県)で活動する福岡左知子による、カラフルでモコモコな織りの作品「miamoo.(ミィアムゥ)」を紹介します。この作品のタイトルは、大切な人の名前にちなんで名づけられたといいます。優しく深みのある色合いに織り上げられた、風合いのある作品をぜひお楽しみください。

ギャラリーの名称「Fellow(意味:なかま)Art」は、誰もが障がいのあるなしで区別されることなく、同じ地平で認め合える豊かな関係性が築かれることを願って名づけたものです。

日程:2023年4月26日(水)〜6月25日(日) *5月22日(月)休館日

時間:9:00~21:00

料金:無料

会場:横浜市民ギャラリーあざみ野 2Fラウンジ

騒ぐイマジネーション 障がいのある作家展 2023

会期:2023年4月12日(水)→4月18日(火) 会場:金沢エムザ 5階美術サロン

後援:石川県神経科精神科医会 協力:段々色ギャラリー

HANAからの出展作家:小松和子、澤井玲衣子、富丸風香、中村真由美、山野将志、山村晃弘

青木優 個展「FRESH vol.2」

たんぽぽの家アートセンターHANA所属作家・青木優の個展「FRESH vol.2」が大阪のギャラリー縁で開催されています。会期中、オンラインショップでも作品やアートグッズの紹介や販売がされています。

会期:2023年3月25日(土)〜2023年5月7日(日)

会場:gallery&selectshop ENISHI 縁(アクセス)

第3回春の御室藝術祭 に出展参加します

会期:2023年3月18日(土)〜5月7日(日)

場所:真言宗御室派 総本山 仁和寺(アクセス)

1st stage「多様性」 3月18日(土)〜4月7日(金) にアートセンターHANAが出展!

大阪関西国際芸術祭に青木優が出展

大阪関西国際芸術祭で行われるアートフェアにアートセンターHANA所属作家の青木優が出展します。

会場:グランフロント大阪 北館地下2階ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

開催日程:2月11日(土)11:00〜19:00/2月12日(日)11:00〜16:00 ※両日、最終入場は閉館30分前

出展ギャラリー:NPOアート・オブ・ザ・ラフダイヤモンズ

※展覧会の詳細/チケットの購入に関しては公式HPをご覧ください→https://www.osaka-kansai.art/program/art-fair/

本田律子個展 ーBLOOMー

会期:2023年1月28日(土)〜2023年3月9日(木)

会場:gallery&selectshop ENISHI 縁(アクセス)

たんぽぽの家アートセンターHANA所属作家・本田律子の初個展「BLOOM」が大阪のギャラリー縁で開催されています。会期中、オンラインショップでも作品やアートグッズの紹介や販売がされています。

創造する文字展

会期:2022年12月1日(木)~12月21日(水)

会場:京都府立図書館1F、B1F(アクセス)

3331 ART FAIR 2022

会 期:2022年10月29日(土)・10月30日(日)

時 間:[一般入場]10月29日(土) 12:00-20:00 /10月30日(日)12:00-18:30

[プレビュー]10月28日(金)15:00-20:00 (ご招待者様のみ)

*入場受付は開場30分前より/最終入場は閉場30分前まで

■会 場:3331 Arts Chiyoda(101-0021 東京都千代田区外神田6-11-14)

■料 金:一般 2,500 円 / シニア(65歳以上)2,000 円 / 学生(大学生・専門学生) 1,000円/前売り(一般のみ)2,000円

【同時開催】「Hand in hand-つながる-」10人のグループ展

距離を超えてつながった大切な仲間たちと、

作品を今見てくれているあなたと、

そして、この先の未来へと、社会へと、

たくさんの出会いに感謝を込めて。

「Hand in hand」

これからも、私たちは、たくさんの場につながっていきます。

▼A/A gallery

10月29日(土) 12:00-20:00,30日(日) 12:00-18:30

11月1日(火),3日(木),4日(金),6日(日),8日(火),10日(木),13日(日),15日(火),17日(木),19日(土),22日(火),23日(水祝),24日(木),27日(日),29日(火) 平日11:00-19:00/土日祝11:00-17:00

※入場無料

ゆかい たにこのみ+中村真由美+はまぐちさくらこ 3人展

会期:11月5日(土)-11月21日(月)

場所:iTohen(アクセス)

秋、みのりのマルシェ

会期:2022年10月8日(土)、9日(日)

場所:奈良県立図書情報館 正面入口前広場

https://www.library.pref.nara.jp/event/3950

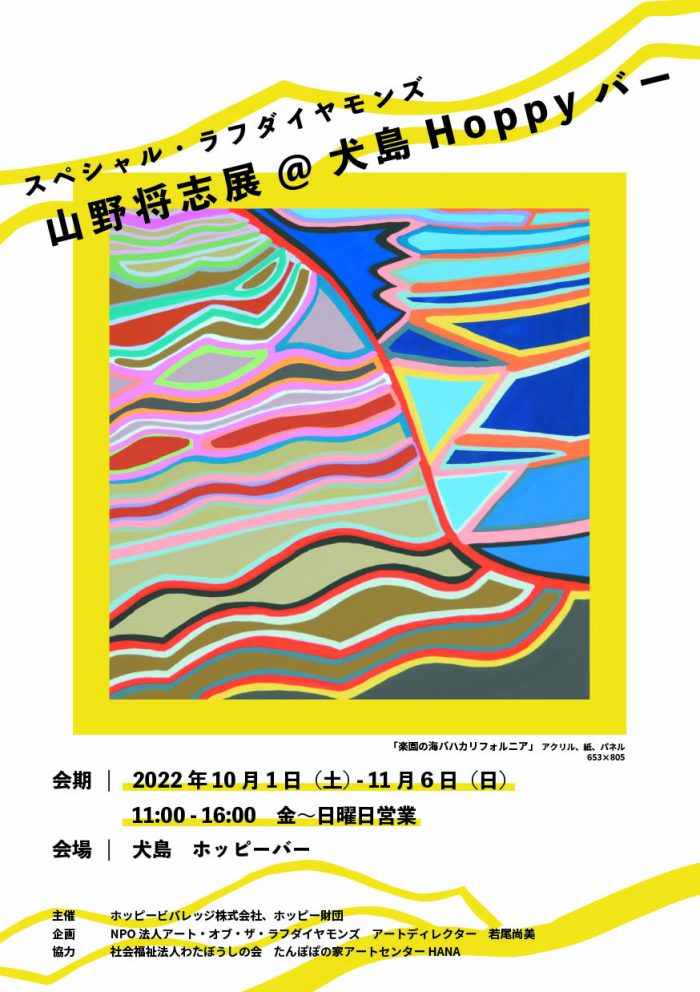

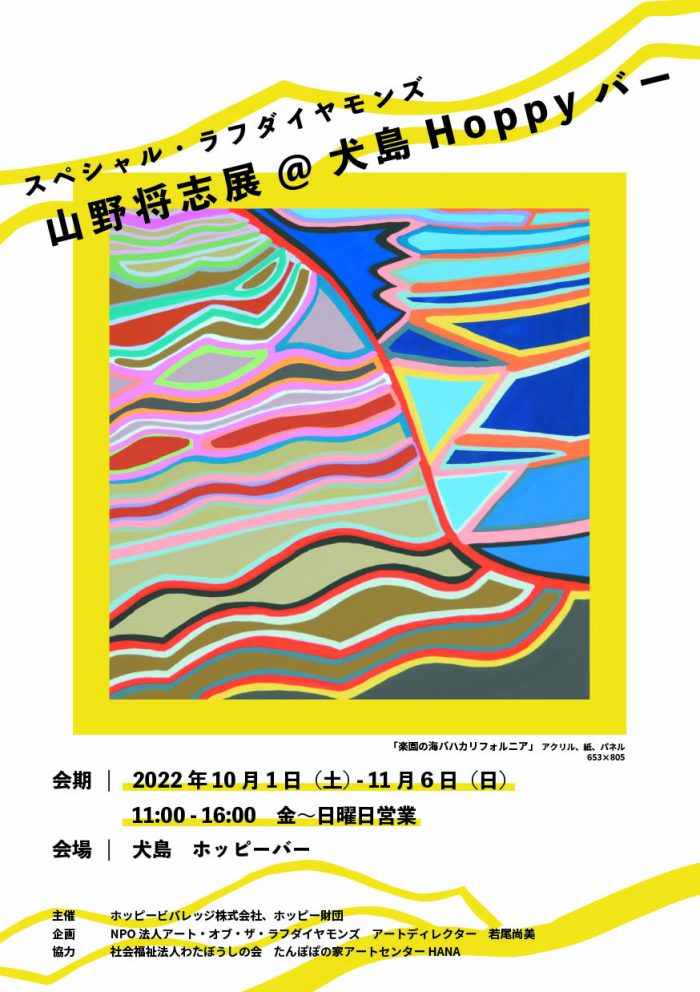

山野将志展 @ 犬島 Hoppy バー

会期:2022 年 10 月 1 日(土)- 11 月 6 日(日) 11:00 – 16:00 金〜日曜日営業

場所:犬島 ホッピーバー

*時間変更のお知らせ*

10月22日(土)の公開制作&缶バッチWS は11:00ではなく、11:45ごろ〜スタートに変更となりました。

長田恵・前田考美 作品展示「あきうらら」

会期:2022年9月17日(土)〜2022年10月27日(木)

会場:gallery&selectshop ENISHI 縁(アクセス)

たんぽぽの家アートセンターHANA所属作家・長田恵と前田考美の展示「あきうらら」が大阪のギャラリー縁で開催されています。会期中、オンラインショップでも作品やアートグッズの紹介や販売がされています。

(終了しました) 関係するアート展

ー 心が震えるほど 愛おしいと 感じたことは ありますか ー

会期:2022年7月26日(火)~8月28日(日)

会場:佐賀県立博物館 3号展示室(アクセス)

「第15回 H2Oサンタ NPOフェスティバル」は、こども支援をテーマに活動する社会貢献団体のご紹介をする『NPO展示会』と、同時開催のこどもカレッジ連動企画『アート&クラフトの無限の可能性(主催:阪急うめだ本店)』出展

アートセンターHANA・Good Job!センター香芝が出展しグッズ販売・ワークショップ・作品展示を行います。

【会期】『アート&クラフトの無限の可能性』2022年7月27日(水)~8月8日(月))※7月26日(火)と最終日は午後6時終了

【会場】阪急百貨店うめだ本店 9階 祝祭広場

【サイト】https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/h/kodomocollege_santa/index.html

小松和子 個展「Esprit – エスプリ- 」

たんぽぽの家アートセンターHANA所属作家・小松和子 の個展「Esprit – エスプリ- 」が大阪のギャラリー縁(えにし)さんで開催されます。

会期:2022年6月18日(土)~2022年7月28日(木)

会場:gallery&selectshop ENISHI 縁(アクセス)

realSOU8-9

会期:6月24日〜6月28日 会場:Socio-1(ソシオ-1)特設会場(阪急茨木市駅すぐ)

会期:6月24日〜6月28日 会場:Socio-1(ソシオ-1)特設会場(阪急茨木市駅すぐ)

ART WALK 堂島/中之島

「art stage OSAKA 2022」と同時開催される「ART WALK 堂島/中之島」の関電ビルディング会場にて、山村晃弘さんの「かんでんコラボ・アート」2019年度最優秀賞作品「InspirationシリーズPaint.41」が展示されています。

「art stage OSAKA 2022」と同時開催される「ART WALK 堂島/中之島」は、アートの街として注目を集め、今後ますますの発展が期待される堂島・中之島エリアにゆかりのある美術館、団体、メディア、店舗、協賛企業様等のご参加により、各スポットにてこの期間だけの特別な展示やイベント、特典の提供などが行われる、エリア回遊型アートフェスです。この度、同フェスの参加スポット、及び主な特別展示等を発表させていただきます。堂島・中之島エリアのアートな街巡りを、是非お楽しみください。

関西電力と共済会記念文化財団が主催する「かんでんコラボ・アート」は、20年以上の歴史を持つ障がい者アートの公募展。今回は、ART WALK堂島/中之島開催にあわせて、至近年の受賞作品を展示する特別展を実施。個性豊かな作品たちが、関電ビルディングを彩る。

日程:6/1(水)~6/7(火) 入場料無料

(平日10:00~18:00/土日10:00~17:00 ※最終日は17:30まで)

開催場所:関電ビルディング2Fロビー

※内容、期間等変更の場合があります。詳細はART WALK堂島/中之島WEBサイトをご確認ください。

https://artstageosaka.com/awdn/

——————————

SCENERY 山野 将志 個展 *終了しました

たんぽぽの家アートセンターHANA所属作家 山野将志 の個展が大阪のギャラリー縁さんで開催されます。会期中、オンラインショップでも作品やアートグッズの紹介や販売がされています。

会期:2022年4月16日(土)〜2022年5月26日(木)

会場:gallery&selectshop ENISHI 縁(アクセス)

——————————

まどろむ線の記憶 澤井玲衣子 個展 *終了しました

会期:2022年5月11日(水)~17日(火) *最終日は16時閉場

会場:松坂屋上野店 本館7F アートスペース

——————————

〇ちんゆいそだてぐさ アートセンターHANAが出店します! *終了しました

日本の続く伝統の技と、現代工芸のセンス。日本に息づく工藝の今を発信します。

第10回を迎える“ちんゆいそだてぐさ”は金魚(ちんゆい)の街、大和郡山で、新たな作家を育てたいという思いからスタートしました。(主催者リード文より)

会期:2022年5月21日(土)10:00-17:00、22日(日)10:00-16:00 *入場無料、雨天決行

会場:郡山城址 追手門櫓 城址会館 追手門向櫓

——————————

◯オープンキッチン展覧会

オープンキッチンの展覧会を今年も開催致します!今年は、京都市南区のBooks ×Coffee Sol.さんで開催致します。 お越しの際はオープンの時間が曜日によって異なりますので、必ずご確認ください。

会期:2022年3月22日(火)〜29日(火) 会場:Books×Coffee Sol. F2ノランナラン

平日17:00~20:00(金24:00)

土曜日12:00~24:00 日曜日12:00~24:00 *24日(木)、28日(月)は休館

◯フェローアートギャラリー vol.45 武田佳子展

武田佳子さんの作品が横浜あざみ野にてご覧いただけます。 おなじみの墨、顔彩を使ったシリーズから、大好きな猫を油絵で描いたシリーズが展示予定です。

会期:2022年1月26日(水)〜2022年4月24日(日)9:00~21:00

※2022年2/28(月)、3/28(月)休館

会場:横浜市民ギャラリーあざみ野 2階ラウンジ(無料スペース) (アクセス)

◯滋賀県立美術館 企画展 「人間の才能 生み出すことと生きること」

会期:2022年1月22日(土)〜3月27日(日)

*休館日毎週月曜日。ただし月曜日が祝日の場合は開館し、翌日火曜日が休館。(3月21日(月)は開館し、3月22日(火)は休館。)

開館時間:9:30-17:00(入館は16:30まで)

会場:滋賀県立美術館 展示室3

観覧料:一般 1,300円(1,100円)

高・大生 900円(700円)

小・中生 700円(500円)

※( )内は20名以上の団体料金 ※身体障害者手帳等をお持ちの方は無料

出品作家:井村ももか、鵜飼結一朗、岡﨑莉望、小笹逸男、上土橋勇樹、喜舍場盛也、古久保憲満、小松和子、澤井玲衣子、澤田真一、アルトゥル・ジミェフスキ、冨山健二、中原浩大、福村惣太夫、藤岡祐機、山崎孝、吉川敏明

〇 iTohen新春企画『寅』展

総勢50名ほどの方にお声掛けをして、今年の干支である『寅』をテーマに作品をご提供頂いた展示が始まりました。この機会にぜひ会場まで足をお運びください。(iTohenのHPより抜粋)

会期:2022年1月8日(土)〜1月24日(月)*期間中の土・日・月

11:00〜18:00 最終日1月24日(月)は17:00まで

*ご入店の際には1ドリンクのご注文をいただいております。

会場:iTohen(アクセス・大阪市北区本庄西2丁目14-18 富士ビル1F)

作家:十亀史子、XL(NPO法人スウィング所属)、渡辺あふる(NPO法人スウィング所属)、岡部太郎、鈴村のどか ほか

〇騒ぐイマジネーション 障がいのある作家展2022

会期:2022年1月12日(水)~18日(火)10:00-18:30(最終日は15時平常)

場所:めいてつ・エムザ(金沢市)5階美術サロン (アクセス)

作家:中村真由美・澤井玲衣子・山野将志・長田恵・山村晃弘・小松和子(以上6名たんぽぽの家アートセンターHANA作家)・猪飼智也・小林あゆみ・本間はるか・倉持智行・福間祐未・浜ノ園武生・ねこじゃらし・持田想一・大谷都民版幻坊・市川浩志・NHJ・藤橋貴之

◯小さなNoel 展

池袋にある段々色ギャラリーにて、クリスマスをテーマに小作品が集います。前田さんは新作の植物を中心に展示。墨と水彩によって制作されたほっとあたたかくなる作品たちです。

会期:2021年12月12日(日)〜12月25日(土)13:00~19:00 *水・木休み

会場:段々色ギャラリー/池袋(アクセス)

https://www.dandan-iro.com/

◯Inspiration 山村晃弘 個展 *詳細はこちら

たんぽぽの家アートセンターHANA所属作家 山村晃弘 の作品を大阪のギャラリー縁さんでご覧いただけます。webショップでも、展示中の山村さんの作品をご覧いただけます。Good Job!センター香芝で製造されている寅のはりこもありますよ。

会期:2021年12月4日(土)〜2022年1月13日(木)

会場:gallery&selectshop ENISHI 縁(アクセス)

フェローアートギャラリー vol.44 小松和子展 *詳細はこちら

会期:2021年10月27日(水)〜2022年1月23日(日)9:00~21:00

※11月22日(月)、12月27日(月)、12月29日(水)~1月3日(月)休館

会場:横浜市民ギャラリーあざみ野 2階ラウンジ(無料スペース) (アクセス)

小松和子さんの作品が横浜あざみ野にてご覧いただけます。 壁材を使ったり、丁寧に色を選び制作されたインテリアをモチーフにしたシリーズ、小パネルをつなぎ合わせ大きな画面を再構成した作品などが展示されます。

◎同時開催 Extension 小松和子展

こちらでは、小松の原画のシルクスクリーンを使った作品がお楽しみいただけます。

会期:11月6日(土)〜2022年1月24日(月)10:00〜20:00

※11/17(水)、12/15(水)、12/28(火)〜1/4(火)、1/19(水)休館

会場:青葉区民文化センター フィリアホール 通路(無料スペース)

関係するアート展~心が震えるほど感動したことはありますか~ *詳細はこちら

会期:2021年12月4日(土)~2022年1月23日(日)

場所:佐賀県立博物館(アクセス)

たんぽぽの家からの出展作家:十亀史子、山野将志

佐賀県では、障がいの有無にかかわらず文化芸術を楽しむことができる社会の実現を目指しています。本展覧会では、障がいのある県内外の作家によるユニークで突き抜けた作品(絵画、立体、デザインなど)80点以上を展示します。

日々是好日 前田 考美 個展 *詳細はこちら

会期:2021年10月23日(土)~11月25日(木)

場所:gallery&selectshop ENISHI 縁(アクセス)

アートセンターHANA所属作家 前田考美 の作品を、大阪のギャラリー縁さんでご覧いただけます。webショップにて、展示中の前田さんの作品をご覧いただけます。

今回は、墨と透明水彩で表現した、植物や食べ物、風景の作品が中心ですよ〜

まちなかアートキャラバン「みん芸ストリートピアノ」

みん芸(「奈良県みんなで楽しむ大芸術祭」)にて、山野将志さんの作品をラッピングしたピアノが、奈良県内各地に登場します。

期間:2021/10/9(土)〜11/30(火)

場所:県内を巡回しています!最新情報は随時更新→詳しくはこちら

第8回SOU-JR総持寺駅アートプロジェクト (詳細はこちら)

筆と詩 Brush and Poetry

澤井玲衣子さんの「piano note No.2」が、JR総持寺駅構内自由通路壁面(高さ2.6m)にて大型プリントにして展示されています。生活の中でアートと出会うことができますよ。ぜひふらっとお越しください。

期間:2021/9/21(火)〜2022/3

場所:JR総持寺駅構内自由通路(〒567-0806 大阪府茨木市庄1-28-55)

・JR東海道本線(京都線)「JR総持寺駅」下車

・阪急電車京都線「総持寺駅」下車、徒歩約11分

・近鉄バス 73・74番「JR総持寺駅停留所」下車

・国道171号線西河原交差点、南へ約600m

この時代をアートで元気に 街とふれあいSabae彩りアート展覧会

前田考美さん、山村晃弘さんの出展です。

会期:2021/10/1(金)〜14(木)11:00〜20:00、15(金)11:00〜17:00

会場: 福井県鯖江商工会議所(アクセス)

HANA 松坂屋上野店本館7階美術イベントスペース

青木優さん、木村昭江さん、十亀史子さん、前田考美さん、山野将志さん、山村晃弘さん HANAの6名の作家の作品を展示販売します。初めてご覧いただける作品もございます!お近くの方、よろしければ見にいらしてください!

会期:2021年8月1日(水)〜8月17日(火)10:00〜201:00 最終日は17時まで

会場: 松坂屋上野店本館7階 (アクセス)

やわらかくなってみる *詳細はこちら

アートセンターHANAから、中村真由美さんの作品が登場します!

会期:2021年7月31日(土)〜10月24日(日)10:00〜18:00 火曜休館

会場:はじまりの美術館 (福島県耶麻郡猪苗代町新町4873)

おもしろいもの 山村晃弘 個展

段々色ギャラリーさんにて、山村晃弘さんの個展が開催されます!

身の回りの「おもしろいもの」として描き出す山村さん。

モチーフノートには、食べ物からキャラクター、いろんな図形が描き込まれています。

ひとつぶずつの形や色をおたのしみください〜

会期:2021年7月5日(月)〜7月27日(火)13:00〜19:00 休廊:水・木

会場:段々色ギャラリー 171-0014 東京都豊島区池袋2-70-11 豊永ビル1B Tel:03-6709-2455

アクセス:池袋駅 西口出口・徒歩9分 C6出口・徒歩6分

~Impression~ 澤井 玲衣子 SOLO EXHIBITION

会期:2021年6月19日(土)~7月29日(木)

場所:gallery&selectshop ENISHI 縁(アクセス)

作家:澤井玲衣子 大阪のギャラリー縁さんで、澤井さんの個展があります。 webショップにて、展示中の澤井さんの作品をご覧いただけます

青木優 個展「-FRESH!-」 *詳細はこちら

会期:2021年4月17日(土)~5月20日(木)

場所:gallery&selectshop ENISHI 縁(アクセス)

作家:青木優

2020年にエイブルアートカンパニーアーティストへ登録された青木さんの個展です。 縁のwebショップにて、展示中の青木さんの作品をご覧いただけます。

前田考美 個展「雪月風花」 *詳細はこちら

会期:2021年2月13日(土)~3月25日(木)

場所:gallery&selectshop ENISHI 縁(アクセス)

作家:前田考美

縁のwebショップにて、展示中の前田さんの作品をご覧いただけます。

いきいきと解き放つ命の輝き *詳細はこちら

会期:2021年2月11日(木・祝)〜28日(日) 9:30〜17:00 月曜休館

場所:徳島県立近代美術館(アクセス)

*入場無料

たんぽぽの家アートセンターHANAのほか、アトリエコーナス、片山工房の作品が会場に登場します!

the Gifted 多様性との邂逅

●バーチャル展覧会

会期:2020/8/1(土)〜2.28(日)24時間オープン

十亀史子 山野将志

お手持ちのスマートフォンやパソコン上にて自由に操作し、作品をご覧いただけます。

●toberu1号館での作品展示映像

会期:2020/12/27(日)〜2021/3/31(水)

*youtubeでの公開のみ

youtube(https://www.youtube.com/watch?v=fBgycoeACuU)にて、

京都市内のtoberu1号館での展示の様子を映像でご覧いただけます。

出展作家:十亀史子 山野将志

●HP https://www.the-gifted.net

こちらのサイトではzoomの背景などもゲットできたり、オリジナルグッズをご購入いただけます。

「騒ぐイマジネーション 障がいのある作家展2021」 *終了しました

会期:2021年1月13日(水)~19日(火)

場所:めいてつ・エムザ(金沢市)5階美術サロン

作家:福間祐未・持田想一・市川浩志・浜ノ園武生・藤橋貴之・山野将志・中村真由美

山村晃弘・倉持智行・玉川宗則・小林あゆみ・NHJ・Kokoro・猪飼智也・Seiken

土岐健太・佐々木つくみ・本間はるか

HANA Art&Craft COLLECTION *終了しました

会期:2020年12月5日(土)〜2021年1月17日(日) 11:00~20:00 火曜定休 *12/31~1/3は休み

場所:ギャラリー縁(アクセス)

出展作家:石原亜夕子、武田佳子

HANAのテキスタイルスタジオから生まれた商品も合わせてご用意しています。

障がい者アート展 「感性のコラージュ」 *終了しました

会期:会期:2020年8月27日(木)〜9月2日(水)※最終日は午後4時閉場

場所:京王新宿店 6階京王ギャラリー

出展作家:青木優、上野和子、木村昭江、澤井玲衣子、十亀史子、武田佳子、西ノ園有紀、前田考美、山野将志

TELESCOPE *終了しました

会期:2020年8月27日(木)〜9月28日(月) 11:00~20:00 火曜定休

場所:ギャラリー縁(アクセス)

出展:荒井陸、長田恵、田井克典、富丸風香

個展・「山村晃弘」「中村真由美」 *終了しました

*場所:松坂屋上野店本館7F 上野が、すき。ギャラリー (アクセス)

「山村晃弘」個展 会期:2020年8月19日(水)〜25日(火) *終了しました

「中村真由美」個展 会期:2020年8月26日(水)〜9月1日(火) *終了しました

*いずれも最終日は17時閉場。また、営業時間、イベントの内容は予告なく変更することがあります。最新の情報は松坂屋上野店ホームページをご覧ください。

「あるがままのアート ー人知れず表現し続ける者たちー」 *終了しました

会期:2020年7月23日(木・祝)〜9月6日(日)10:00~17:00 月曜休館(8/10は開館、8/11は休館)

場所:東京藝術大学大学美術館(アクセス)

出展:澤井玲衣子

*スペシャルコンテンツ→こちら

遠隔でもお楽しみいただけるよう、スペシャルサイト内では「ロボ鑑賞(要予約)」や「バーチャル展覧会MAP」などさまざまなコンテンツが用意されています。

「ふでとゆらめく」 *終了しました

会期:2020年7月23日(木・祝)〜8月24日(月)11:00~20:00 火曜定休

場所:ギャラリー縁(アクセス)

出展:上野和子、本田律子、前田考美